Guide Incendie

ÉDITORIAL

La doctrine opérationnelle relève de la compétence de l'État, en application de l'article L112-2 du code de la sécurité intérieure.

Cette doctrine est édictée par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) à travers la parution des différents guides de doctrines (GDO) et des guides de techniques opérationnelles (GTO).

Le « Guide opérationnel » du SDIS de l'Isère constitue le socle de la doctrine opérationnelle départementale iséroise.

Il est complété par les guides départementaux de référence (GDR) qui ont vocation à être les recueils des connaissances théoriques, pratiques et techniques applicables au sein du SDIS de l'Isère dans un souci d'uniformisation et de cohérence de la réponse opérationnelle.

Si les interventions liées aux incendies ne représentent que 9 % de l'activité opérationnelle, ces dernières demandent une technicité de plus en plus importante et sont de la compétence exclusive des services d'incendie et de secours.

Articulé en plusieurs chapitres reprenant la marche générale des opérations, constitué de fiches savoirs, techniques et matériels, ce document a été réalisé par un groupe de travail « incendie » constitué d'agents issus du pool des instructeurs incendie, des groupements Équipement, Prévision, Formation-sport et Opérations.

Révisable chaque année, un comité de suivi le fera évoluer en fonction des avancées de la doctrine nationale et des retours d'expérience.

Prenons le temps de le lire, de l'approfondir et de se l'approprier, pour maintenir une qualité de service à la hauteur des enjeux liés à la lutte contre les incendies.

Contrôleur général André Benkemoun

Directeur départemental du SDIS de l'Isère

FS 1 PG

GÉNÉRALITÉS SUR LES INCENDIES

GDO Interventions sur les incendies de structures

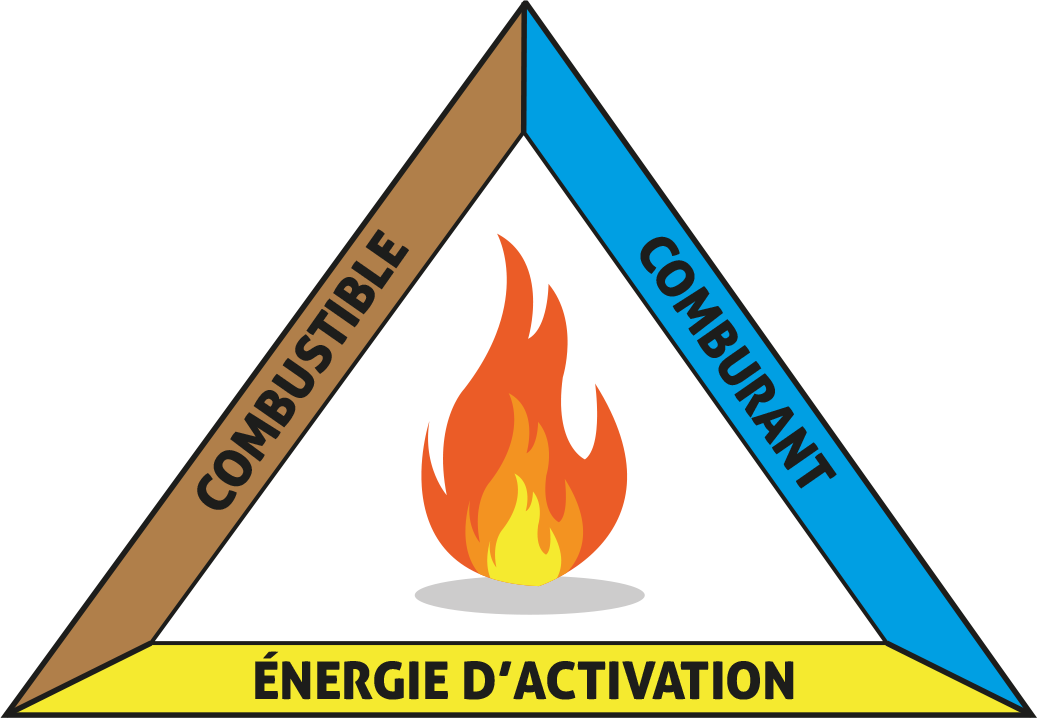

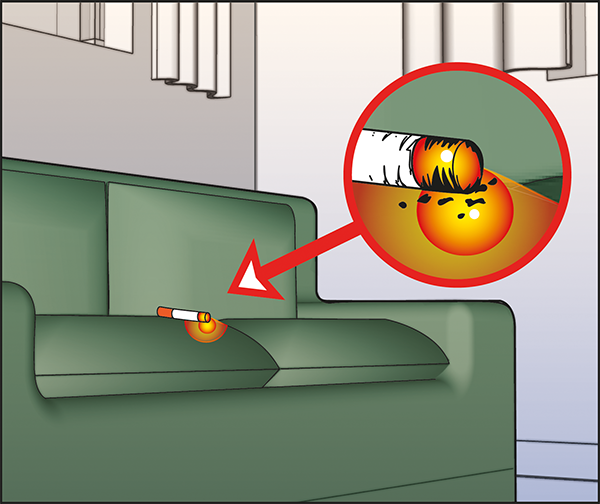

C'est une réaction chimique exothermique entre deux corps dont l'un est appelé combustible et l'autre comburant. Cette réaction ne peut avoir lieu qu'en présence d'une quantité suffisante et nécessaire de chaleur et sous l'effet d'une énergie d'activation, à une température donnée et produisant des produits de combustion.

C'est la manifestation visible de la combustion sous le contrôle de l'homme.

C'est une combustion qui se développe de manière incontrôlée dans le temps et l'espace.

Pour que la combustion se produise il faut rassembler les trois éléments de base.

C'est un corps susceptible de brûler et qui se présente initialement sous trois états (solide, liquide, gazeux). Solide : bois, papier, PVC, autres composés organiques et chimiques. Liquide : essence, pétrole, alcool, acétone… Gazeux : propane, méthane, butane, GPL…

C'est un composé chimique, qui en présence d'un combustible, permet et entretient la combustion. Le comburant le plus rencontré est l'oxygène contenu dans l'air.

C'est l'énergie permettant l'élévation de température afin d'atteindre le point d'inflammation. Elle peut être d'origine mécanique, électrique, calorifique ou chimique.

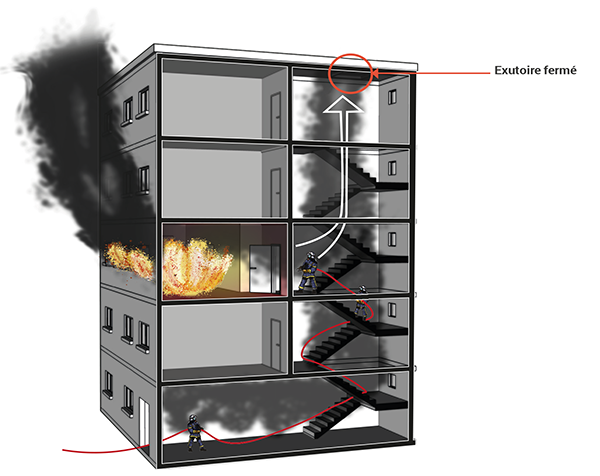

Lors de la combustion (réaction chimique), de nombreux éléments sont véhiculés par les fumées. Ces dernières sont composées de produits de combustion (CO, CO2, suies, particules etc.) ; de gaz de pyrolyse et d'autres produits chimiques inflammables (en fonction de la nature des matériaux).

Les fumées présentent 5 dangers résumés par les moyens mnémotechniques COMIX ou ROTIE :

Chaudes

Opaques

Mobiles

Inflammables ou explosives

ToXiques

Rayonnantes

Opaques

Toxiques

Inflammables ou explosives

Envahissantes

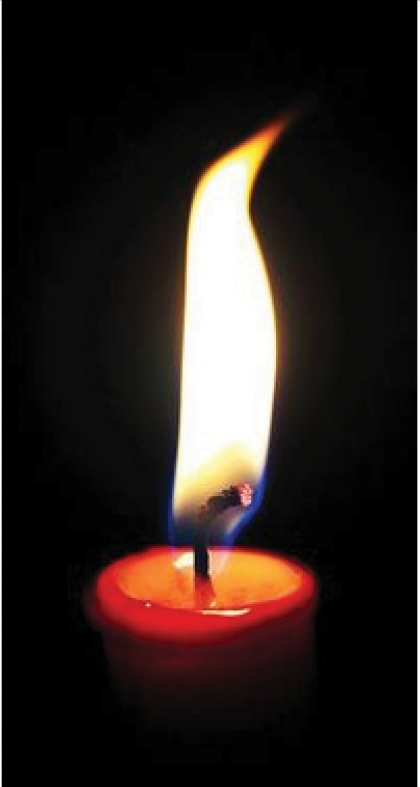

Deux types de flamme peuvent se produire lors d'une combustion :

- La flamme de diffusion : lorsque le combustible et le comburant ne sont pas mélangés avant la mise à feu. C'est le cas par exemple de la flamme d'une bougie.

- La flamme de prémélange : lorsque le combustible et le comburant sont déjà mélangés lorsque ils arrivent au niveau de la flamme. C'est le cas par exemple de la flamme du chalumeau.

| Réactifs / Type d'écoulement | Laminaire | Turbulente |

| Flamme de prémélange |  |

|

| Flamme de diffusion |  |

|

| Classes de feux | Combustibles | Illustrations |

| Feux de classe A | Combustibles solides : charbon, bois, carton, papier, tissus, certains plastiques, matières organiques |

|

| Feux de classe B | Combustibles liquides : essence, white-spirit, kérosène, pétrole, fuel, éther, acétone, dissolvants, dégraissants, alcools À cette liste, on ajoute les produits liquéfiables : graisse, beurre, cirage, encaustique, sucre, caoutchouc, certains plastiques |

|

| Feux de classe C | Combustibles gazeux : gaz de ville, butane, propane, méthane, acétylène |

|

| Feux de classe D | Métaux : magnésium, aluminium, sodium, potassium, baryum, lithium |

|

| Feux de classe F | Auxiliaires de cuisson (huiles et graisses végétales et animales) sur les appareils de cuisson |

|

En fonction de l'alimentation du feu en comburant, la combustion est :

- complète : si le foyer est correctement alimenté en oxygène grâce à un apport d'air suffisant ; les produits de combustion sont alors complètement brûlés. La flamme est souvent de couleur bleue ;

- incomplète : si le renouvellement d'air est insuffisant, les flammes sont oranges, très éclairantes, et les produits de combustion sont incomplètement brûlés d'où la production importante de fumée et de monoxyde de carbone (CO).

Ils se définissent pas leur vitesse de propagation.

- La combustion lente : par exemple l'oxydation (rouille), la fermentation (végétaux), la respiration cellulaire.

- La combustion vive : lorsqu'il y a émission de lumière (incandescence), chaleur, sans changement de pression.

- La combustion très vive ou déflagrante : phénomène d'explosion avec une propagation inférieure à la vitesse du son (340 m/s) et une pression de 2 à 3 bars.

- La combustion instantanée ou détonation : phénomène d'explosion avec une propagation supérieure à la vitesse du son 340 m/s et une pression de 20 à 30 bars.

Sans flamme (feu couvant) |

Avec flamme (vive) |

||

| Combustion lente (feu couvant) |

Combustion rapide (vive) |

Combustion très rapide (déflagration) |

Combustion instantanée (détonation) |

Flamme |

Explosion |

Explosion |

|

| Quelques heures à quelques jours Ex : braise d'un feu de bois |

Quelques minutes à quelques heures Ex : incendie |

Vitesse du front de flamme< vitesse du son Ex : flamme de chalumeau |

Vitesse du front de flamme> vitesse du son Ex : bombe |

| Combustion lente | Flamme de diffusion | Flamme de prémélange déflagrante Flamme de prémélange détonante |

|

- Point éclair : température minimale à laquelle un corps émet des vapeurs inflammables susceptibles de former avec l'air un mélange qui s'enflamme au contact d'une flamme pilote, la combustion s'arrête si l'on retire cette flamme.

- Point d'inflammation : température minimale à laquelle un corps émet des vapeurs inflammables susceptibles de former avec l'air un mélange qui s'enflamme au contact d'une flamme pilote, la combustion continue d'elle-même si l'on retire cette flamme.

- Point d'auto inflammation : température minimale à laquelle un corps émet des vapeurs inflammables susceptibles de former avec l'air un mélange qui s'enflamme spontanément.

Il existe 3 familles :

- les embrasements généralisés éclairs (EGE) (cf. FS6 PG) ;

- les explosions de fumées (EF) (cf. FS7 PG) ;

- les inflammations ou explosions de gaz (Fire Gas Ignition - FGI) (cf. FS8 PG).

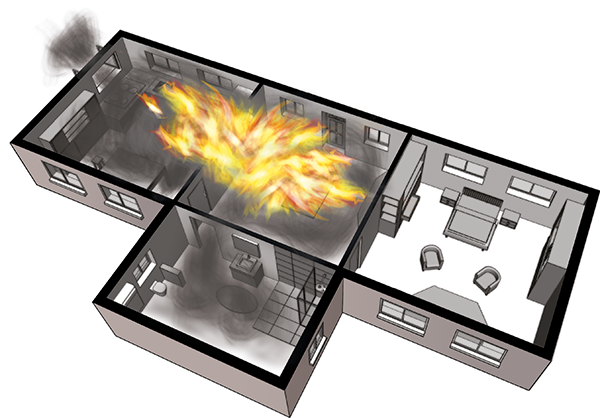

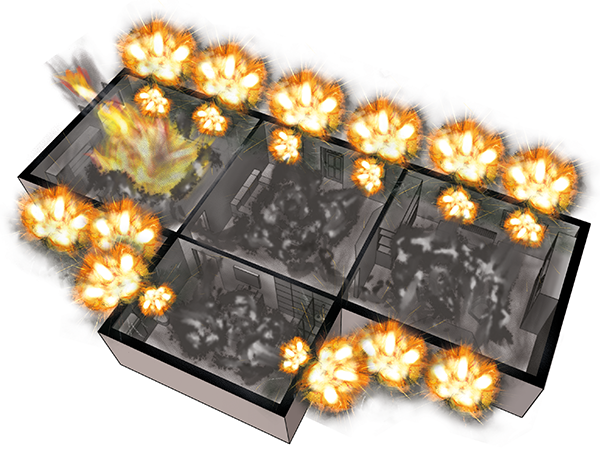

Les phénomènes, potentiellement dangereux, peuvent se présenter lors de différentes phases de l'incendie et intéresser plusieurs zones adjacentes au sein d'un même bâtiment.

Quantité maximale de chaleur que peut dégager l'unité de masse ou de volume pour une combustion entière de la dite matière.

(ex. 1 kg de bois a un pouvoir calorifique de 19 MJ/kg).

Quelques exemples ci-dessous :

| Combustible | Pouvoir calorifique en MJ/kg |

| Bois | 16 à 19 |

| Hydrogène | 121 |

| Pneus | 32 |

Quantité totale de chaleur que peuvent dégager l'ensemble des combustibles présents dans un espace déterminé.

(ex. 10 kg de bois = 10 x 19 = 190 MJ).

Charge calorifique rapportée à la surface au sol de l'espace considéré.

(ex. 10 kg de bois brûlent dans une pièce de 20 m², le potentiel sera de (10 x 19) / 20 = 9 MJ/m²). Utilisé essentiellement dans le cadre de la prévention.

Quelques potentiels indicatifs :

| Pièce, bâtiment, activité | Potentiel calorifique en MJ/m² |

| Chambre | 570 |

| Bibliothèque | 1 500 |

| Cuisine | 310 |

| Centre commercial | 600 |

Décomposition chimique irréversible d'un matériau produite par une élévation de température de celui-ci.

FS 2 PG

LES COMPOSANTS DU SYSTÈME FEU

GDO Interventions sur les incendies de structures

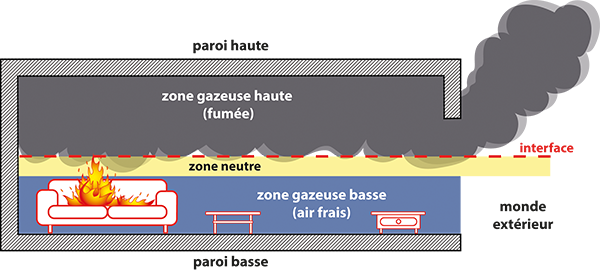

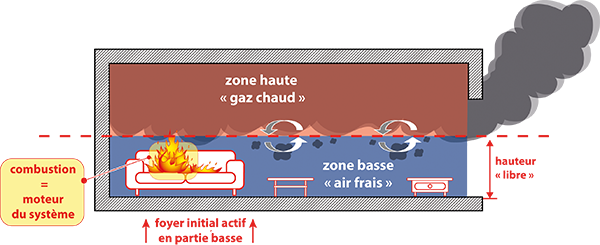

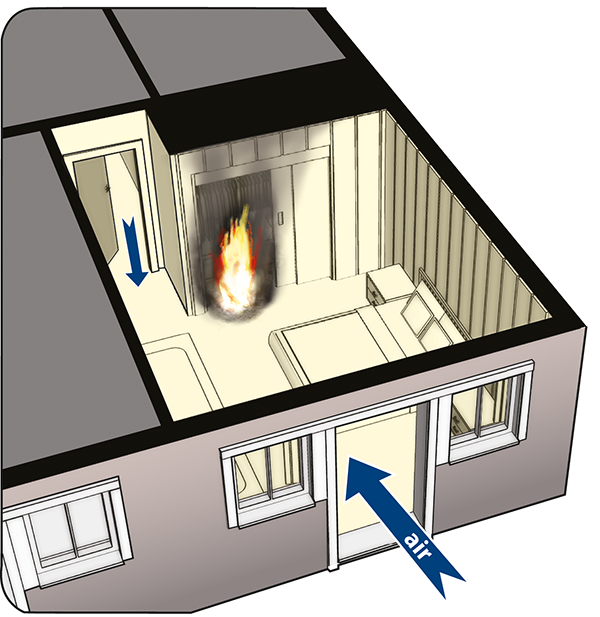

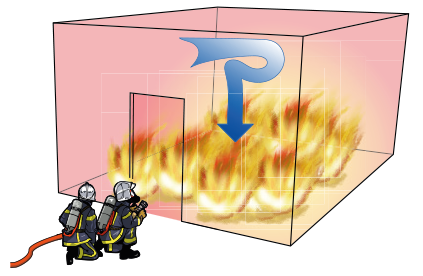

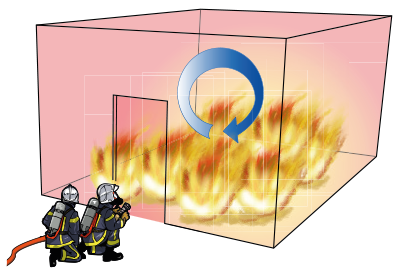

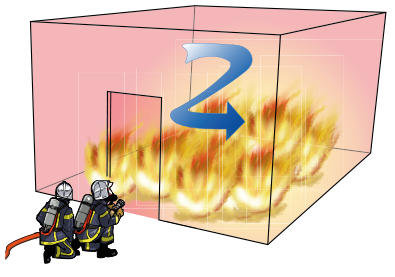

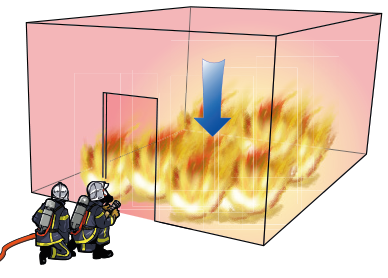

Le système feu est un système dynamique composé de mouvements gazeux.

Zone gazeuse basse : l'air frais se déplace de l'extérieur du local vers la base du feu.

Zone gazeuse haute : les gaz chauds sont évacués du local vers l'extérieur.

La zone de contact entre ces 2 zones s'appelle l'interface. Sous cette interface se trouve la zone neutre (quelquefois non visible) dans laquelle la pression est identique à l'intérieur comme à l'extérieur du volume (pression atmosphérique).

Cette représentation en deux zones permet de modéliser un feu dans un local avec un seul foyer localisé en partie basse. Il s'agit généralement de la phase de croissance du feu.

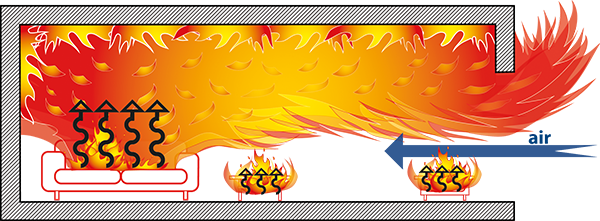

Cette représentation en une zone permet de modéliser un feu totalement développé dans un local.

FS 3 PG

LE DÉVELOPPEMENT DU FEU

Références : GDO Incendies de structures

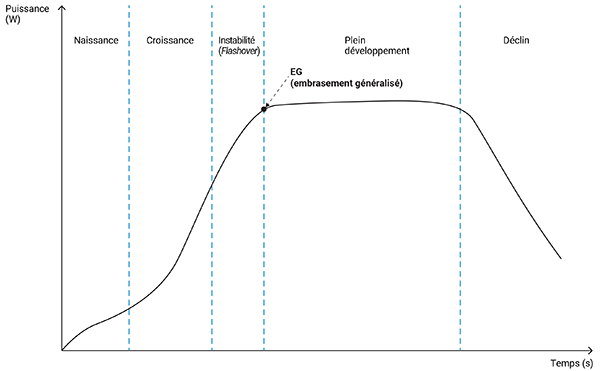

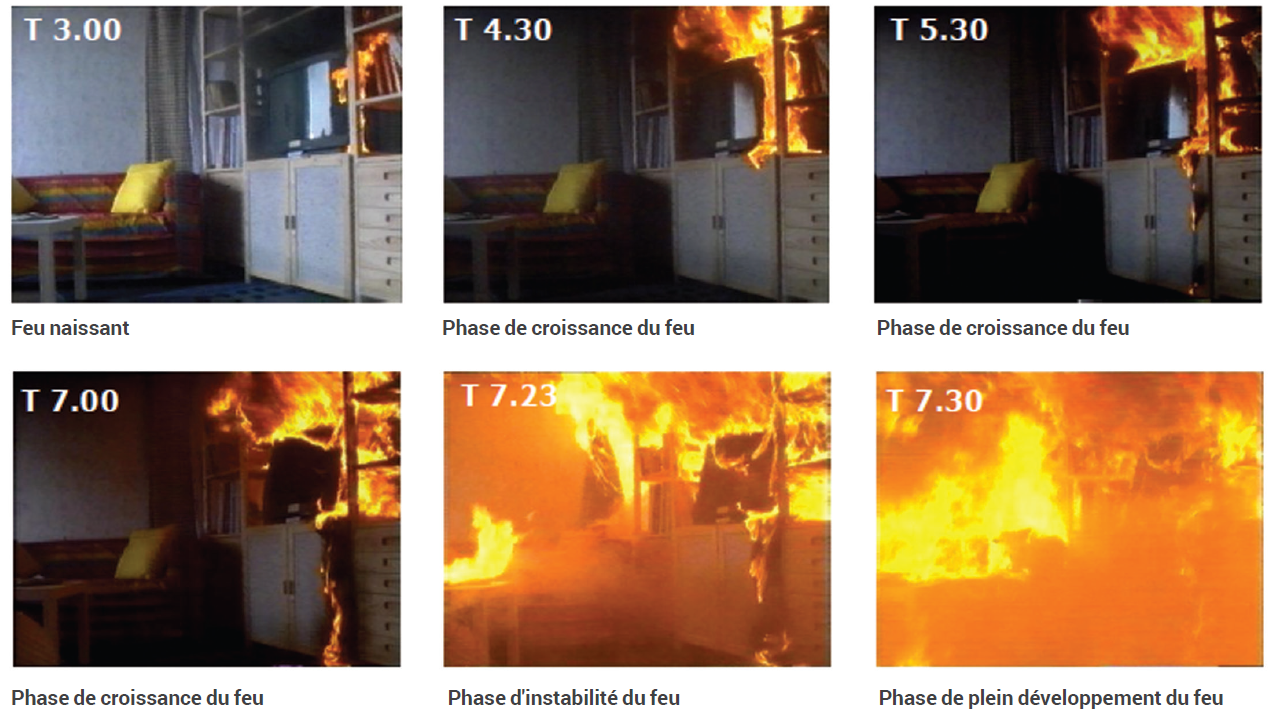

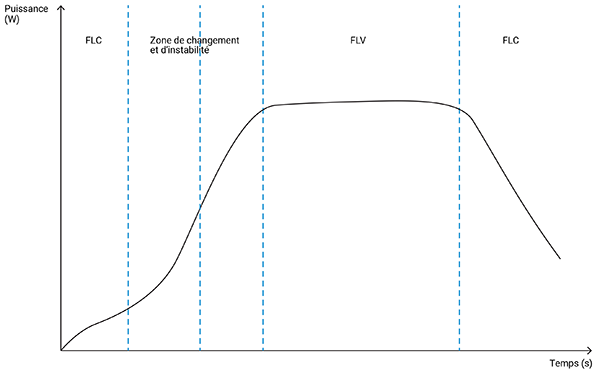

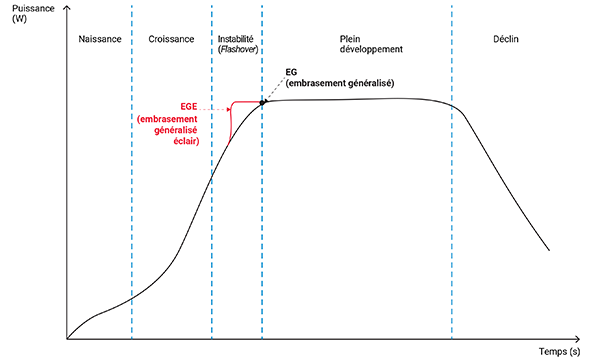

La courbe classique d'évolution de la puissance d'un incendie dans un local ventilé est représentée dans la figure ci-après.

Cette phase initiale de la combustion est directement liée à la quantité de combustible. À ce stade le dégagement de chaleur est modéré et les fumées sont peu abondantes.

Seul le combustible influe sur le développement du feu. On dit que le feu est « limité par le combustible ».

À cette étape, le volume de la pièce dans laquelle se développe le sinistre n'a pas d'influence sur le comportement du feu.

Au cours de cette phase, l'évolution du feu varie en fonction des éléments suivants :

- Conditions de ventilation ;

- Nature et état de dégradation des matières ;

- Autres facteurs (caractéristiques bâtimentaires, pièce concernée, situation du foyer…).

Les conditions de ventilation du sinistre conditionnent la poursuite du développement du feu.

Pendant cette phase instable, le feu continue à se développer si l'apport en air au foyer est suffisant.

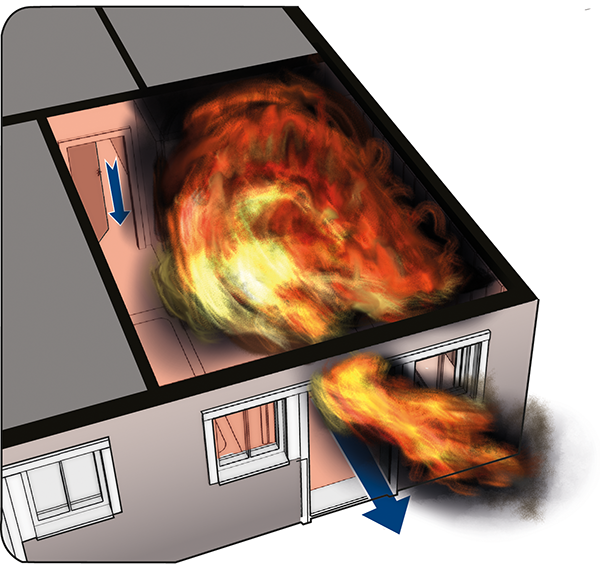

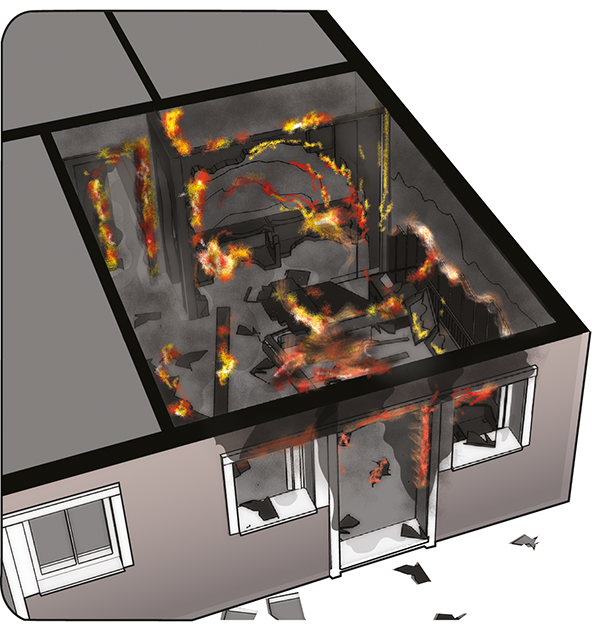

La puissance du sinistre augmente et s'accompagne d'élévation de température et de production importante de fumées. Le débit de gaz de pyrolyse augmente rapidement. Certains objets et/ou matériaux commencent à émettre des gaz sous l'effet du rayonnement. Rapidement tous les gaz, matériaux combustibles et mobiliers prennent feu (embrasement généralisé).

Cette phase « normale » de transition peut être extrêmement rapide et devenir très dangereuse pour les équipes engagées.

C'est une étape normale en feu de structure dans un espace ventilé. Il s'agit de l'inflammation de l'ensemble des combustibles de la pièce. Sa puissance et les risques de propagation sont au maximum au regard des conditions de ventilation. À cette étape, le feu est limité par la ventilation. Le plein développement est la conséquence immédiate d'un embrasement généralisé.

La phase de déclin correspond à la fin de la combustion des matériaux. La puissance du foyer et des phénomènes associés est en diminution. Les risques liés aux fumées restent présents. Le feu redevient limité par le combustible.

FS 4 PG

NOTIONS DE FEU LIMITÉ PAR LE COMBUSTIBLE (FLC) ET FEU LIMITÉ PAR LA VENTILATION (FLV)

Références : GDO Interventions sur les incendies de structures - Fiche scientifique (FSCI-CSF-4)

La puissance du feu est dépendante de la nature du combustible (pouvoir calorifique ΔHc en MJ/kg) et de la quantité de débit de pyrolyse : (ṁp en g/s). Dans ce cas, la formule de puissance est donnée par :

P = ṁp x ΔHc (en kW)

Seul le combustible influe sur le développement du feu. On dit que le feu est « limité par le combustible ».

À cette étape, le volume de la pièce dans laquelle se développe le sinistre n'a pas d'influence sur le comportement du feu.

La puissance du feu est fonction des caractéristiques des ouvrants. On parle de feu limité par la ventilation ou FLV. Par « limité » il convient plutôt de comprendre une dépendance : la puissance du feu est dépendante de la ventilation, donc, de l'ouvrant. Dans ce cas la formule de puissance est donnée par :

P = 1 500.A.√H (en kW)

H représente la hauteur de l'ouvrant disponible (la hauteur de fumée sortante).

A représente la surface de l'ouvrant.

Fenêtre de 1 m x 1 m : A = 1 m² , H = 1 m.

P = 1 500 x 1 x √1 = 1 500 kW = 1,5 MW

(pour rappel, 1MW = 1 000 kW)

Porte de 1 m x 2 m : A = 2 m², H = 2 m.

P = 1 500 x 2 x √2 = 4 200 kW = 4,2 MW

Courbe de développement du feu et régimes de limitation

Dans certaines littératures les termes employés sont : Feu contrôlé par le combustible (FCC) ou Feu contrôlé par la ventilation (FCV).

FS 5 PG

LES TRANSFERTS DE MASSE ET DE CHALEUR

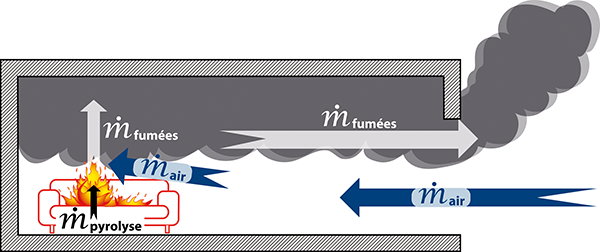

La quantité de fumées débitée par la combustion incomplète (ṁfumées) des réactifs (gaz de pyrolyse et oxygène de l'air) est égale à la somme du débit d'air entrant dans le volume (ṁair) et du débit de pyrolyse (ṁpyrolyse). Il est alors possible de résumer cette phrase par l'addition donnée ci-après :

ṁair + ṁpyrolyse = ṁfumées

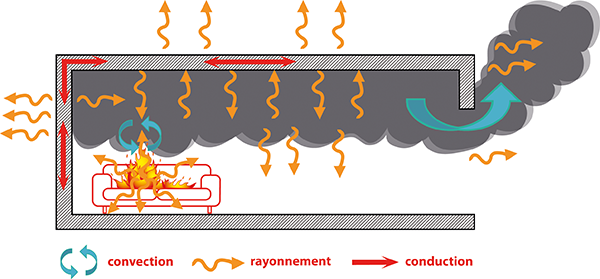

Convection : transfert de chaleur par le mouvement ascendant d'un fluide.

Rayonnement : transfert de chaleur par ondes électromagnétiques émises dans toutes les directions par un corps chauffé.

Conduction : transfert de chaleur dans la masse d'un matériau. La transmission de chaleur se fait de proche en proche sans aucun transfert de matière.

FS 6 PG

LES EMBRASEMENTS GÉNÉRALISÉS ÉCLAIRS (EGE)

Références : GDO interventions sur les incendies de structures - Fiche scientifique FSCI-CSF-10

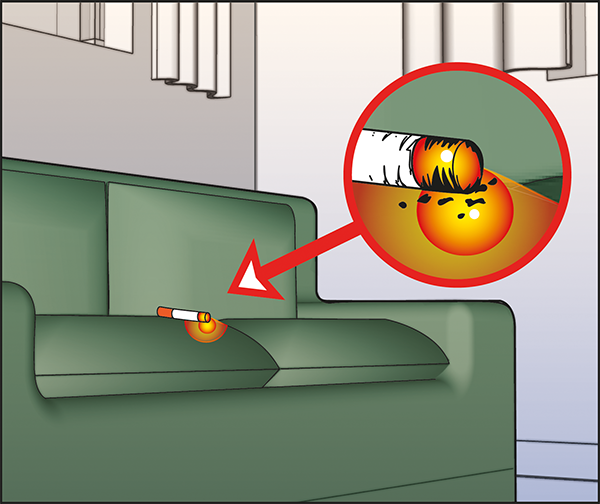

Pour que l'embrasement généralisé éclair (EGE) se produise, il faut que la température de la pièce soit suffisamment élevée. Pour cela, de l'énergie est nécessaire. Cette énergie est libérée par la combustion.

La surface occupée par le foyer va s'étendre et la quantité de combustible impliqué dans l'incendie va augmenter. La puissance de cet incendie s'accroît par cette extension du foyer. En d'autres termes, une plus grande quantité d'énergie est libérée. À un moment donné, un seuil critique va être franchi. Il y a alors beaucoup d'énergie libérée pour permettre à l'EGE de se produire.

Avant que l'embrasement généralisé éclair ne se produise, la température dans la pièce est limitée et doit encore augmenter. La quantité de combustible impliqué dans la combustion est également limitée et le foyer est encore localisé.

Le feu commence alors à s'étendre, impliquant de plus en plus de combustible, ce qui provoque la libération d'une plus grande quantité d'énergie. Le plafond de fumée devient plus dense, s'abaisse et s'enrichit en gaz combustibles. Brusquement, le plafond de fumée va s'enflammer à l'interface air/fumées (roll over/rouleaux de flammes).

L'apparition du roll over va fortement accroître le rayonnement thermique du plafond de fumée en direction des objets présents, ce qui contribue à une extension encore plus rapide de l'incendie. Quelques secondes plus tard, la totalité de la pièce est la proie des flammes. L'embrasement généralisé éclair a eu lieu.

| Signes annonciateurs du risque d'EGE et élément déclencheur | |

| Bâtiment et destination | Bâtiment où l'apport d'air est constant |

| Fumées | Abaissement brutal du plafond de fumées |

| Flammes | Foyer vif localisé. Flammes vives et véloces Présence de roll over (flammes à l'interface air-fumée) |

| Sons | Crépitements | Chaleur | Couche de fumées rayonnantes Accélération du dégagement de gaz de pyrolyse |

Élément déclencheur | Gaz de pyrolyse (combustible du triangle du feu) |

Les roll over sont le signe de l'imminence de l'embrasement généralisé éclair. Ils augmentent

le débit de gaz de pyrolyse. Le binôme confronté à ce phénomène doit adopter immédiatement

une attitude défensive et se replier en dehors du volume concerné.

FS 7 PG

LES EXPLOSIONS DE FUMÉES (EF)

Références : GDO interventions sur les incendies de structures - Fiche scientifique FSCI-CSF-11

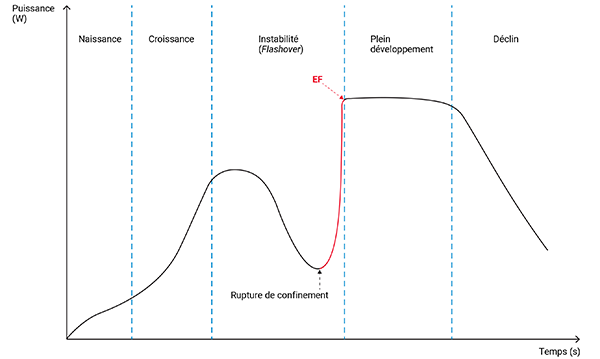

L'explosion de fumées est un phénomène thermique extrêmement rare. Il faut en effet réunir un grand nombre de paramètres avant qu'une explosion de fumées puisse se produire. Ce phénomène peut se révéler très violent et c'est probablement la raison pour laquelle il est très connu.

La condition pour que l'explosion de fumées puisse se produire est la suivante : il doit y avoir eu le feu dans la pièce. Ce feu a eu besoin de combustible et d'oxygène pour s'étendre. À un moment donné, le feu est stoppé dans son développement en raison d'un manque d'oxygène. Nous nommons ce type de feu, un feu sousventilé. En raison d'une augmentation déjà importante de la température dans le volume, les objets brûlants continuent à pyrolyser. Le feu s'étouffe. La combustion avec flammes s'arrête mais un feu braisant subsiste et une quantité de plus en plus importante de gaz de combustion et surtout de pyrolyse sont produits.

La concentration de gaz inflammables s'élève et contribue à créer un mélange trop riche. Ce mélange se trouve au-dessus de la limite supérieure d'explosivité (LSE).

Si un sapeur-pompier ouvre une porte ou si une vitre cède, de l'air pénètre à nouveau dans le volume. Le foyer se réenflamme et peut mettre le feu au prémélange à proximité s'il se retrouve entre les limites d'explosivité (LIE et LSE). L'explosion de fumées survient alors et une onde de pression va expulser les gaz de combustion à l'extérieur de la pièce via les ouvertures suivie d'une boule de feu

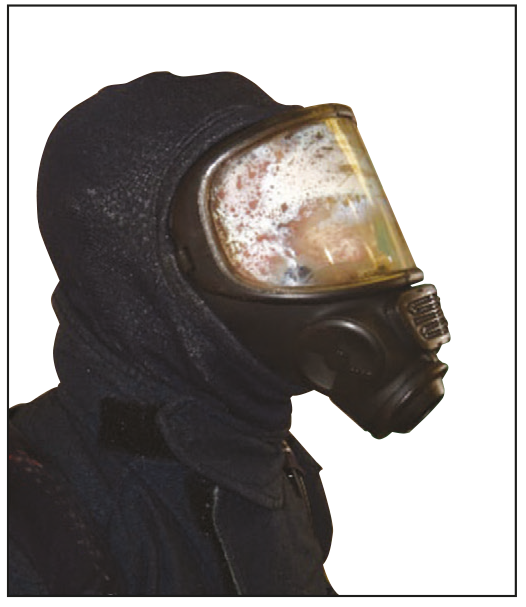

| Signes annonciateurs du risque d'explosion de fumées et élément déclencheur | |

| Bâtiment et destination | Volume généralement clos ou considéré clos Volume en surpression et/ou en dépression en fonction des conditions Apport d'air inexistant ou très faible Vitres noircies qui peuvent vibrer |

| Fumées | Fumées généralement grasses et chargées en produits de combustion et de pyrolyse Fumées couleurs inhabituelles (noirâtre, jaunâtre, verdâtre…) Fumées pouvant sortir sous pression par bouffées et être réaspirées |

| Flammes | Quasi absence de flammes visibles dans le volume concerné Maintien de source d'ignition dans le volume concerné |

| Sons | Crépitements | Chaleur | Sons généralement assourdis Absence de crépitements |

Élément déclencheur | Gaz de pyrolyse (combustible du triangle du feu) |

FS 8 PG

INFLAMMATION / EXPLOSION DES GAZ (FGI)

Références : GDO interventions sur les incendies de structures - Fiche scientifique FSCI-CSF-12

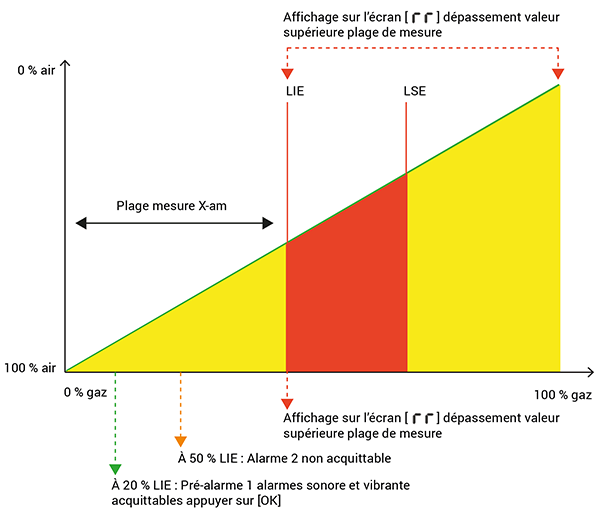

Ces phénomènes peuvent apparaître à toutes les phases de l'intervention. Ils surviennent de la même manière que les explosions de gaz qui se produisent à la suite d'une fuite de gaz naturel dans une habitation. Pour que le phénomène puisse se produire, la condition suivante doit être remplie : il faut qu'une quantité suffisante de gaz inflammables dans le volume à une concentration donnée soit supérieure à la limite inférieure inflammabilité/ explosivité (LII/LIE). Lors d'un incendie, ces gaz peuvent être formés par la combustion (gaz de combustion) et/ou par la pyrolyse (gaz de pyrolyse).

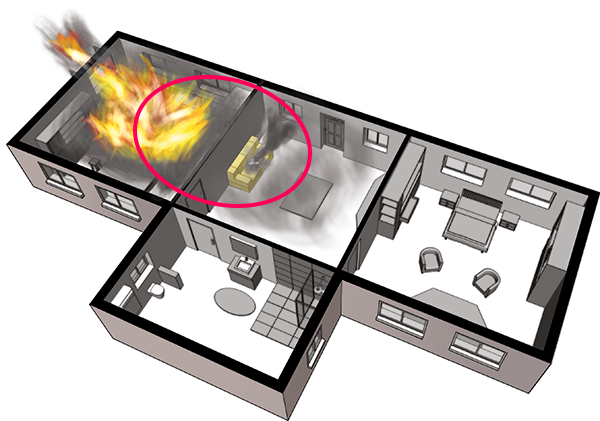

Si, lors d'un incendie, une grande quantité de gaz est produite dans un volume fermé, une surpression apparaît. Cette surpression contribue à pousser des gaz de combustion hors du volume par les fentes et les interstices existants. La fumée qui n'a pas été expulsée vers l'extérieur peut s'accumuler, mais il se peut également qu'elle s'accumule dans une pièce adjacente ou dans un volume « caché » : faux-plafond, plancher surélevé pour salles d'ordinateurs, fausses cloisons, autre volume...

Si on apporte une source d'ignition au sein du mélange, celui-ci peut alors s'enflammer.

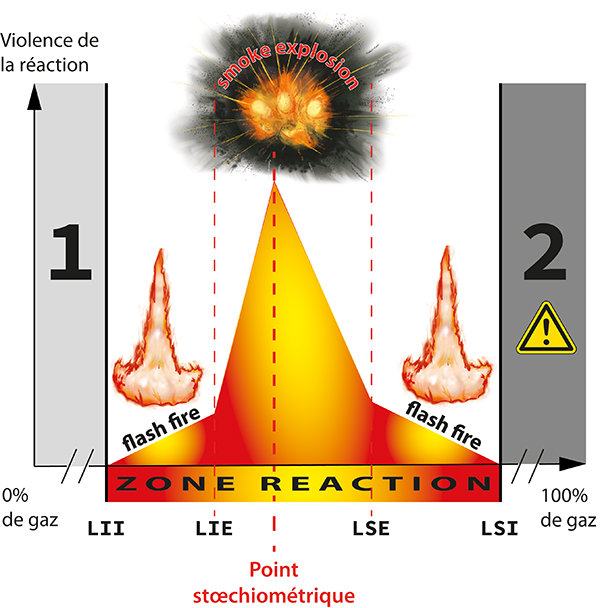

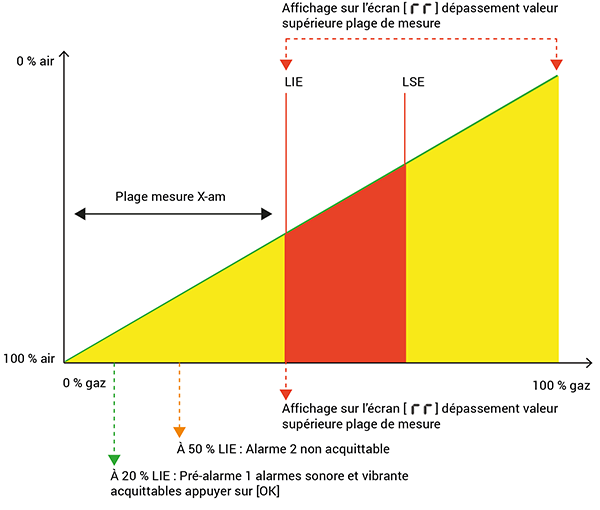

La violence du phénomène (inflammation des gaz, flash fire ou explosion de fumée, smoke explosion) qui va se produire est déterminée par la concentration en gaz combustible comme décrit dans le schéma ci-dessous :

- Zone 1 : le mélange est trop pauvre (< LII/LIE).

- Zone de réaction : une inflammation de gaz (flash fire) avec des effets thermiques se produisant lorsque nous sommes proche de la LII et de la LSI, une explosion de gaz (smoke explosion) avec des effets mécaniques associés aux effets thermiques lorsque nous sommes entre la LIE et la LSE proche du point stoechiométrique.

- Zone 2 : le mélange est trop riche (> LSI/LSE). Attention au risque d'explosion suite à ventilation.

Au centre de la plage d'explosivité se trouve la concentration dite « stoechiométrique ». Il s'agit de la proportion de mélange idéale entre combustible et oxygène.

Exemple : le feu prend dans une chambre, le mur de celle-ci est chauffé de façon très intense et le canapé qui se trouve dans l'autre pièce, se met à dégager des gaz de pyrolyse, parce qu'il est chauffé au travers de la cloison. La pyrolyse dégagera beaucoup de gaz, très combustibles. En plus, le phénomène de pyrolyse ne consomme pas de comburant. Au bout d'un certain temps, le local sera donc rempli de fumées combustibles et de comburant. Il ne manquera plus que l'énergie pour démarrer la réaction. Cette énergie peut être apportée par le déplacement d'éléments chauds lors du déblai, par l'effondrement d'une partie de la cloison, etc.

De chaque côté des extrémités de la plage d'explosivité, les mélanges sont forcément moins idéaux. Bien qu'ils puissent encore être enflammés, l'inflammation de tels mélanges conduira plutôt à une combustion rapide. L'augmentation de pression sera alors très limitée dans le volume. Ce phénomène est décrit comme une inflammation de gaz combustible (flash fire).

L'inflammation de gaz présentant une proportion de mélange idéale va donner lieu à une explosion puissante : une explosion de gaz combustible (smoke explosion).

L'explosion de gaz combustible (smoke explosion), correspond à l'inflammation de gaz (flash fire), mais sous une forme explosive.

Attention

Le mélange fumée-comburant n'a pas besoin d'être chaud pour prendre feu. Un tel phénomène peut donc se produire plusieurs heures après l'extinction du foyer qui se trouve dans un autre local.

| Signes annonciateurs du risque d'inflammation / explosion de gaz et éléments déclencheurs | |

| Bâtiment et destination | Volume généralement clos ou considéré clos Particulièrement possible dans le local sinistré (déblais) ou dans les locaux adjacents au volume d'origine du feu Possibles dans les lieux éloignés du volume sinistré (propagation des gaz via les communications existantes, mais aussi par des dispositifs techniques (gaines, conduits…) |

| Fumées | Fumées stagnantes dans un volume Fumées blanchâtres, voire jaunâtres, indiquant probablement des gaz de pyrolyse ; grises, voire noires, indiquant des résidus riches en carbone (produit de combustion) |

| Flammes | Absence de flammes visibles dans le volume concerné Contact du mélange avec une source ignition dans le volume concerné (braise, matériel électrique, déblai…) |

| Sons | Néant | Chaleur | Présente (gaz formés par la combustion) ou absente (gaz de pyrolyse) | Élément déclencheur | Énergie d'activation |

FS 9 PG

RÉSISTANCE ET RÉACTION AU FEU

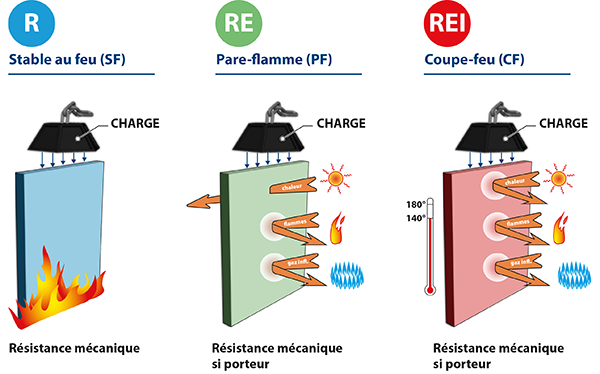

La résistance au feu d'un élément de construction est son aptitude à conserver l'ensemble des propriétés nécessaires à son utilisation pendant une durée déterminée, malgré les effets d'un incendie.

Les éléments de construction pour lesquels un degré de résistance au feu peut être exigé sont les murs, les planchers, les portes, etc.

Les différentes classes :

| Critères | R (résistance mécanique) | E (étanchéité) | I (isolation thermique) |

| R (SF) | X | NC | NC |

| RE (PF) | X | X | NC |

| REI (CF) | X | X | X |

NC : Non Concerné

- Classement R (anciennement SF, stabilité au feu) : temps durant lequel l'ouvrage reste stable (Résistance mécanique). L'élément de construction conserve (durant le temps indiqué), ses capacités de portance et d'auto-portance.

- Classement RE (anciennement PF, pare-flamme) : en plus du classement R, l'élément testé doit être étanche aux flammes et aux gaz inflammables (Étanchéité). L'élément évite (durant le temps indiqué), la propagation des gaz de combustion et des fumées du côté non sinistré

- Classement REI (anciennement CF, coupe-feu) : en plus du classement RE, ce classement limite à 140° C (en moyenne) et 180° C (au maximum), l'élévation de température de la surface non exposée au feu (Isolation thermique). L'élément évite (durant le temps indiqué), la propagation de la chaleur du côté non sinistré.

La réaction au feu d'un matériau est son aptitude à participer en tant qu'aliment, au feu auquel il est exposé.

La classification de réaction au feu s'étend de matériaux incombustibles à matériaux facilement inflammables.

| EUROCLASSES | Catégorie M | ||

| Critères d'inflammabilité | Indice de fumée (smoke) | Indice d'apparition de la gouttelette enflammée (drop) | Exigence nationale |

| A1 | _ | _ | Incombustible |

| A2 | s1 | d0 | M0 |

| A2 | s1 | d1 | |

| A2 | s2 s3 |

d0 d1 |

|

| B | s1 s2 s3 |

d0 d1 |

M1 M2 |

| C | s1 s2 s3 |

d0 d1 |

|

| D | s1 s2 s3 |

d0 d1 |

M3 M4 |

S = Production et opacité de fumées (quantité et vitesse) :

- s1 : faible quantité/vitesse ;

- s2 : moyenne quantité/vitesse ;

- s3 : haute quantité/vitesse.

D = Production de gouttelettes et débris enflammés :

- d0 : aucun débris (gouttelette ou particule) avant 600 secondes ;

- d1 : aucun débris dont l'enflammement persiste pendant plus de 10 secondes avant 600 secondes ;

- d2 : ni d0 ni d1 (ne satisfait pas les critères de classement).

FS 10 PG

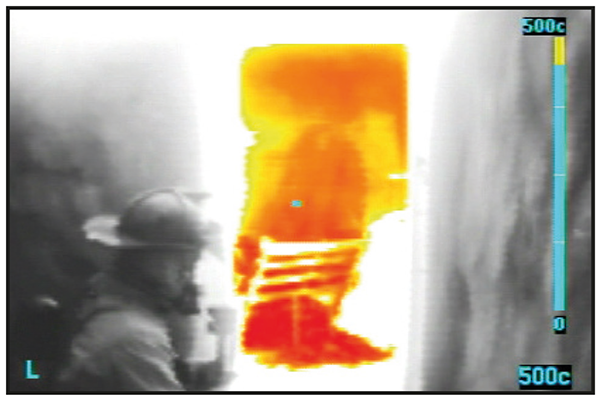

DOMAINES D'UTILISATION DE LA CAMÉRA THERMIQUE

- Reconnaissance intérieure/extérieure.

- Localisation/recherche de victimes ou de sauveteurs.

- Progression et passage de porte.

- Évaluation des risques de phénomènes thermiques.

- État des charpentes (structures industrielles ou autre).

- Rechercher des itinéraires de repli ou des secours, des ouvrants.

- Feux de parking souterrain et tunnels.

- Feux de navire.

- Localisation de foyer (joint de dilatation…).

- Feu couvant et combustion spontanée (feu de paille…).

- Recherche de points chauds.

- Feux de cheminée.

- Ventilation : identification des entrants et sortants.

- Phase de déblai.

- Feux de silos agricoles.

- Emballement d'un pack batterie sur un véhicule à énergie alternative.

- Surveillance torchère hydrogène sur un feu de véhicule.

- Recherche de personnes.

- Recherche de personne en milieu aquatique : victime en surface avec des parties hors de l'eau.

- Secours routiers (immédiatement à l'arrivée sur les lieux : levée de doute sur nombre de victimes).

- Recherche de point d'échauffement sur machine ou tableau électrique.

- Localiser une ligne électrique haute tension et les conducteurs électriques.

- Niveau de citernes, fûts et bidons.

- Fuites de gaz.

- Localisation de nids d'hyménoptères à travers une paroi.

- Pollution : repérage de nappe et de son évolution sur l'eau.

FS 11 PG

DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE (DECI)

Références : Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI)

Guide de le Défense Extérieure Contre l'Incendie du SDIS de l'Isère.

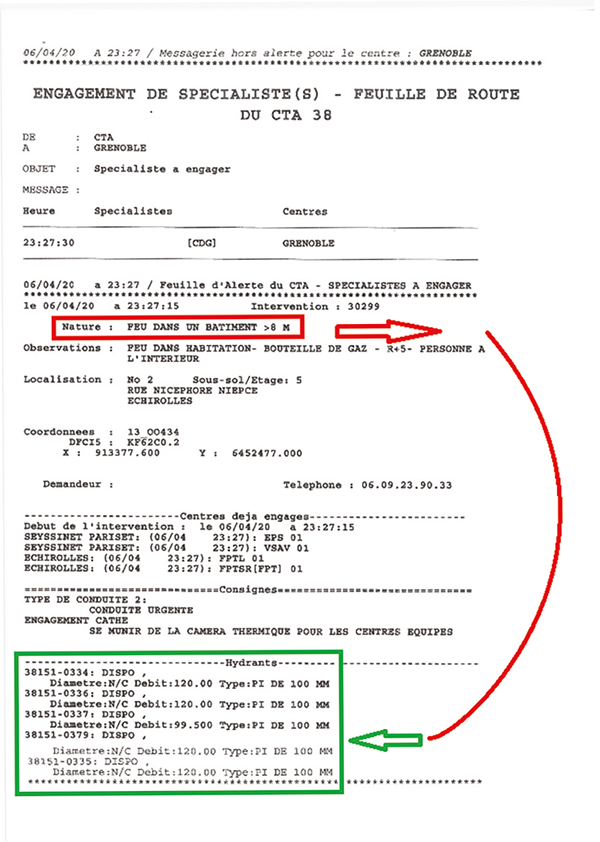

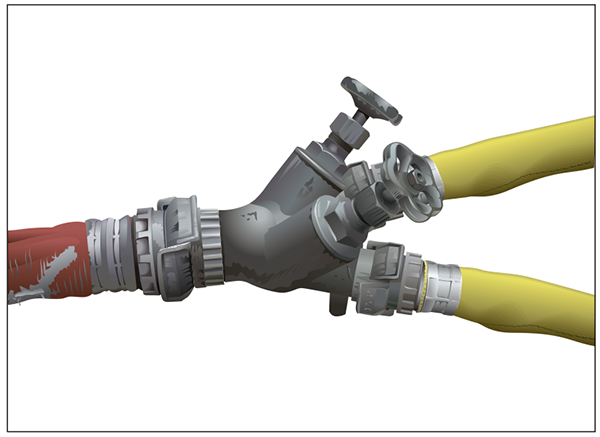

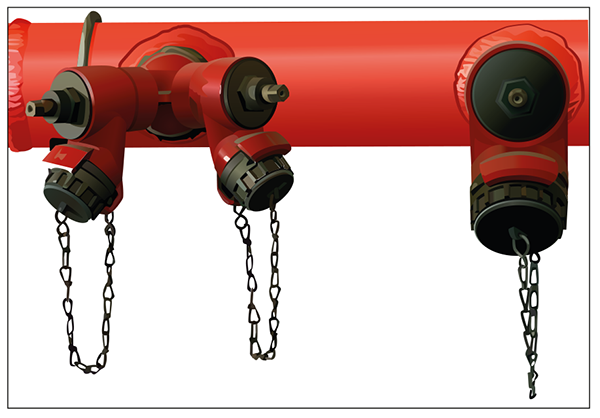

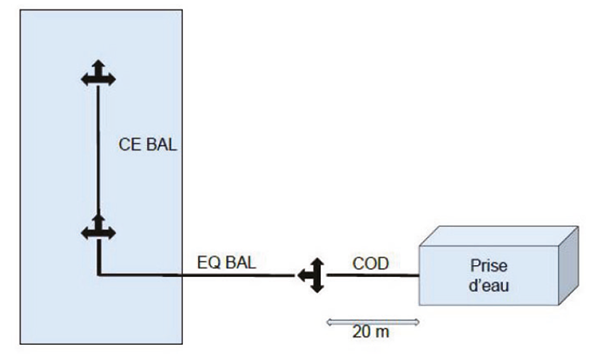

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) se définit comme l'ensemble des aménagements fixes, publics ou privés, susceptibles d'être employés pour alimenter en eau les moyens de lutte contre l'incendie.

Ce sont généralement des poteaux ou des bouches d'incendie, raccordés au réseau d'eau potable sous pression, avec une pression dynamique de 1 bar minimum et un débit fixé par le RDDECI en fonction du risque à défendre.

Il s'agit des points d'eau naturels et artificiels dont le volume est fixé par le RDDECI en fonction du risque à défendre. Le volume minimum non fractionnable du PEI NA est fixé à 30 m³.

Tout PEI est caractérisé par sa nature, sa localisation, sa capacité et la capacité de la ressource qui l'alimente.

L'analyse des risques est au coeur de la définition des ressources en eau pour l'alimentation des moyens de lutte contre l'incendie.

La méthode s'applique dans la continuité du SDACR et vise à distinguer la défense de bâtiments pour lesquels le risque d'incendie est susceptible d'être appréhendé par des mesures génériques (risque courant), de ceux dont les particularités vis-à-vis du risque d'incendie nécessitent une étude spécifique (risque particulier).

Pour cela, on distingue :

-

Risque courant faible : couvert par un volume d'eau de 30 m³ (ou un débit de 30 m³/h) disponible pendant 1 heure à moins de 400 mètres du risque à défendre.

Les bâtiments concernés sont ceux dont la surface développée est limitée à 250 m2 (environ) et sans risque de propagation externe au bâtiment.

Il peut s'agir, par exemple, d'habitations individuelles ou jumelées ou encore d'immeubles à usage de bureaux R+1 maximum. -

Risque courant ordinaire : couvert par un volume d'eau de 90 m³ (ou un débit de 60 m³/h) disponible pendant 1 heure 30 à moins de 200 mètres du risque à défendre.

Les bâtiments concernés sont ceux présentant un potentiel calorifique modéré et/ou un risque de propagation aux bâtiments environnants faible ou moyen.

Il peut s'agir par exemple d'un lotissement de pavillons, d'un immeuble d'habitation collectif, d'une zone d'ha - bitats regroupés ne répondant pas à la condition d'absence de risque de propagation. -

Risque courant important : couvert par un volume d'eau de 240 m³ (ou un débit de 120 m³/h) utilisable en 2 heures à moins de 100 mètres du risque à défendre.

Les bâtiments concernés sont ceux présentant un potentiel calorifique fort et un risque de propagation aux bâtiments environnants élevés notamment en raison des matériaux de construction et de l'imbrication des immeubles.

Il peut s'agir par exemple de quartiers historiques (rue étroite, accès difficile, vieux immeubles où le bois prédomine) ou d'un territoire densément urbanisé composé d'habitations et/ou de locaux soumis au Code du travail à fort potentiel calorifique. - Risque particulier : nécessite une étude particulière et individualisée, compte tenu des enjeux humains, socio-économiques ou patrimoniaux.

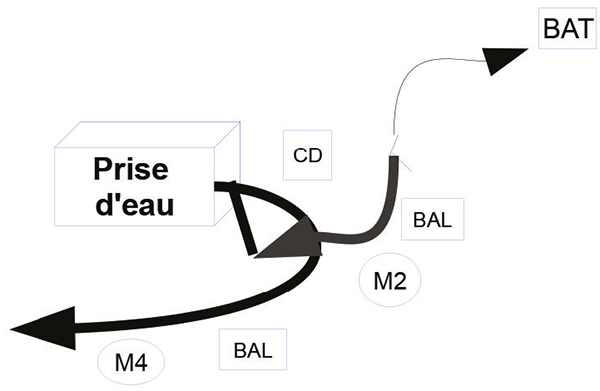

Sur le ticket de départ, 5 PEI disponibles

dans un rayon de 1 000 mètres

de la ZI sont indiqués.

Il appartient au chef d'agrès de choisir judicieusement la prise d'eau.

FS 12 PG

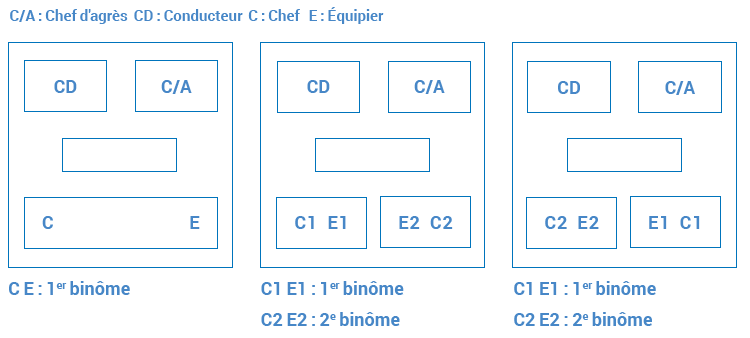

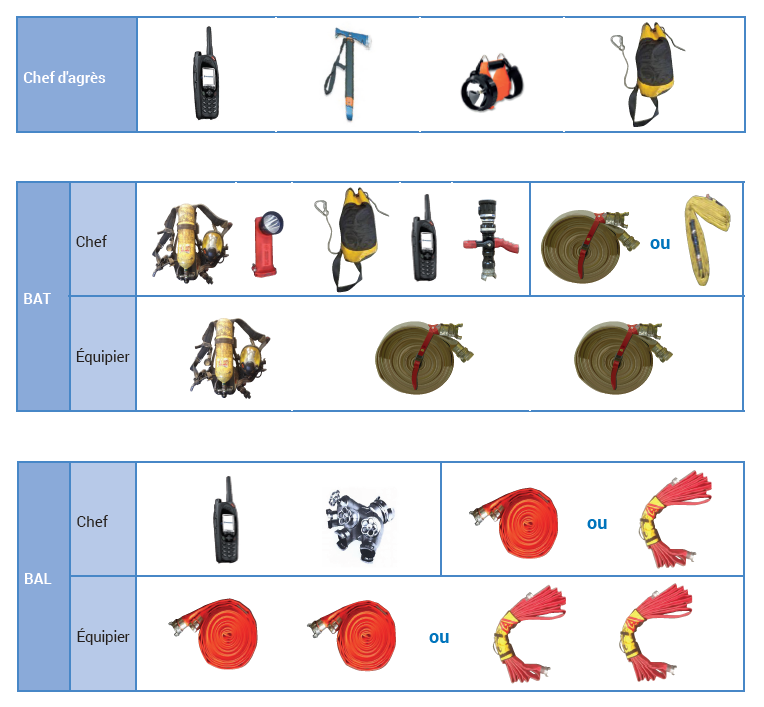

RÔLE DU BINÔME

Les personnels engagés doivent travailler en binôme. Un binôme est composé d'un chef et d'un équipier.

Le binôme est indissociable, particulièrement en zone d'exclusion. Un sapeur-pompier ne doit jamais s'engager seul.

Chaque membre du binôme participe à la sécurité de l'équipe, cela suppose :

- un contrôle mutuel des EPI ;

- une communication optimale au sein de l'équipe et également avec le CA ;

- le respect des consignes de sécurité données par le CA ;

- la maîtrise des techniques opérationnelles.

La gestion des efforts entre le chef d'équipe et l'équipier est un élément important à prendre en compte pour la bonne réalisation de la mission. Le binôme, par différentes actions concertées, agit sur le système feu afin de sauver les personnes et protéger les biens. Un changement de rôle au sein du binôme peut être fait en fonction des situations.

Par exemple, les équipiers doivent savoir manipuler les outils (halligan, lance...) et les adapter aux situations susceptibles d'être rencontrées afin de garantir un maximum d'efficacité pour le binôme.

Les missions des binômes peuvent être les suivantes :

- binôme d'exploration (reconnaissance ARI, cf. FT 1 RECO) ;

- binôme d'exploration (LSPCC) ;

- binôme de réception (LSPCC) ;

- binôme de remontée (LSPCC) ;

- binôme d'attaque (cf. FT 2 EXT) ;

- binôme d'alimentation (cf. GTO : établissements et techniques d'extinction) ;

- binôme de sauvetage (LSPCC) ;

- binôme de sécurité (cf. FT 3 PIC).

FS 13 PG

GDO Interventions sur les incendies de structures

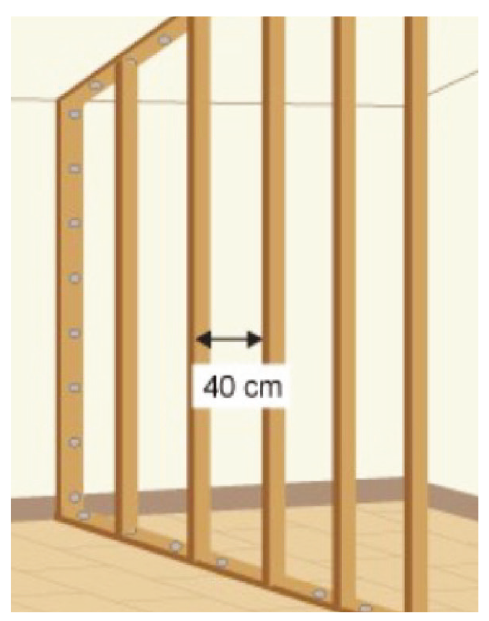

- la dimension et l'implantation

- le mode constructif (préfabriqué, traditionnel…)

- le type de matériaux

- la présence de volume à risque

- la distribution intérieure

- le nombre et type d'ouvrants

- stratification

- débit

- couleur

- vélocité

- sens de tirage

- conditions aérauliques (vent, ouvrants existants ouverts ou fermés)

- volume

- emplacement

- couleur

- potentiel fumigène

- vélocité…

- nature

- assourdis

- crépitements…

- dégradation des matériaux

- présence de pyrolyse

- ressentis des équipes…

FS 1 PIC

GÉNÉRALITÉS SUR LES PROTECTIONS RESPIRATOIRES

La santé et la sécurité des intervenants doivent faire l'objet d'une attention permanente.

En amont de l'engagement opérationnel, le sapeur-pompier doit connaître le matériel à sa disposition.

Les équipements de protection individuelle destinés à la protection des voies respiratoires permettent d'alimenter l'utilisateur en air respirable lorsque ce dernier est exposé à une atmosphère dangereuse ou dont la concentration en oxygène est insuffisante.

L'air respirable lui est fourni selon l'un des deux principes suivants : soit par l'apport d'air provenant d'une source non polluée (cas des appareils indépendants de l'air ambiant), soit après la filtration de l'air pollué à travers le dispositif protecteur.

Les équipements de protection individuelle comportent un marquage d'identification du fabricant. On y trouve également l'indication des caractéristiques propres à l'équipement, permettant à tout utilisateur entraîné et qualifié d'en faire un usage approprié.

Un appareil de protection respiratoire est un équipement de protection individuelle de catégorie III, qui permet d'assurer la protection du porteur contre les risques pouvant entraîner des lésions irréversibles ou mortelles.

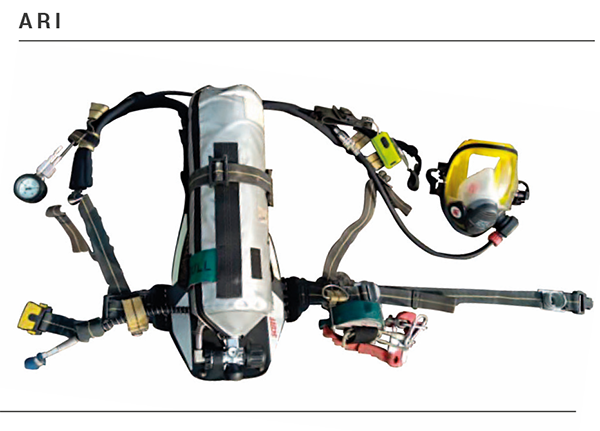

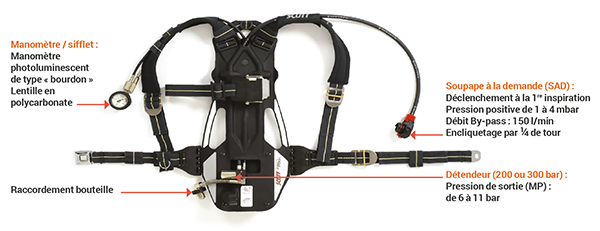

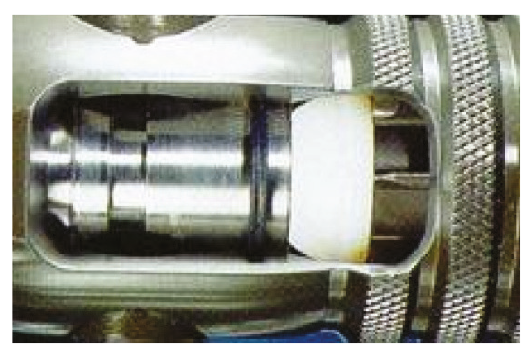

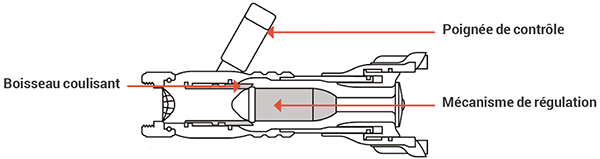

Un appareil respiratoire isolant (ARI) autonome à circuit ouvert fonctionne avec une réserve d'air comprimé sous haute pression. Il permet à l'utilisateur d'être alimenté à la demande en air respirable provenant de la (ou des) bouteille(s) portée(s) sur le dos de l'utilisateur. L'air expiré est rejeté à l'extérieur par intermédiaire de la soupape d'expiration du masque.

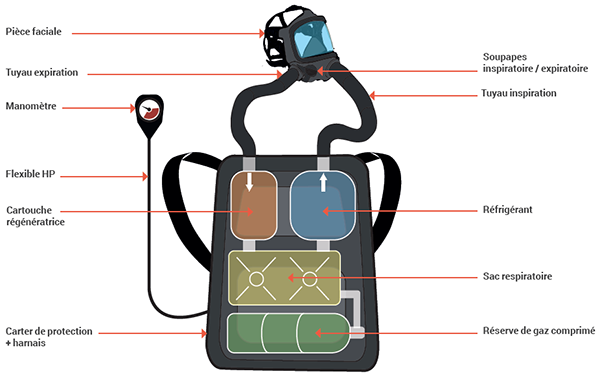

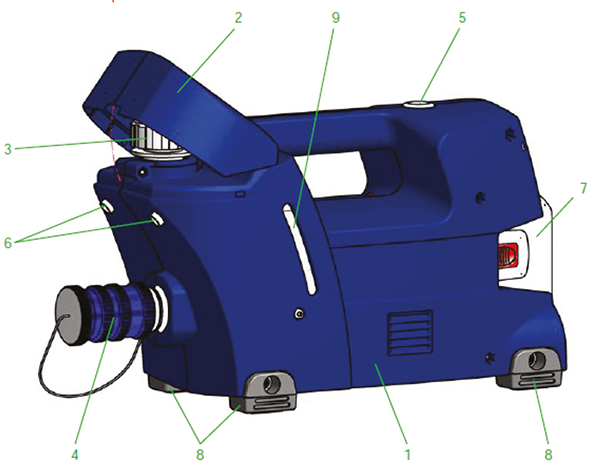

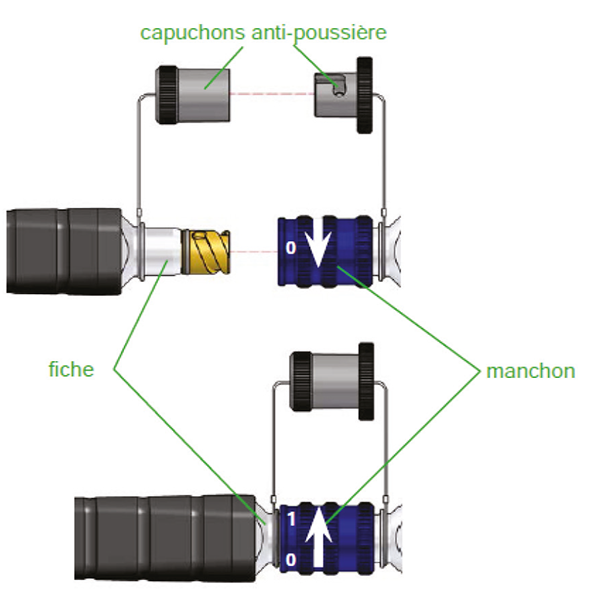

Un appareil respiratoire isolant à circuit ouvert (ARICO) est obligatoirement constitué des éléments suivants :

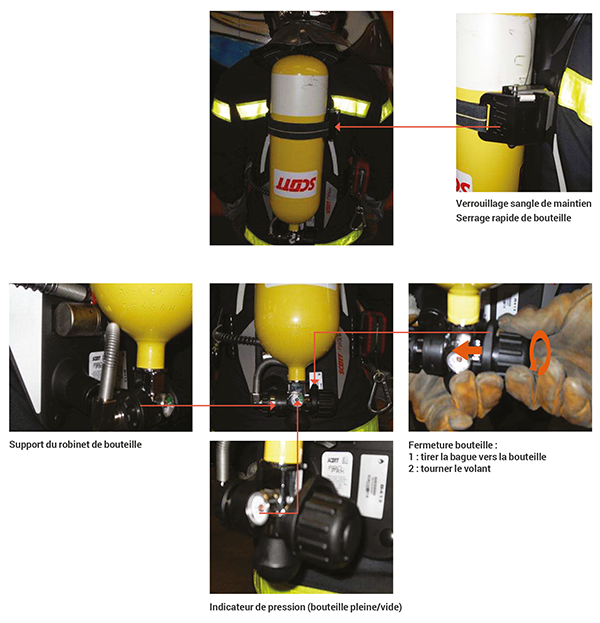

- une réserve d'air : une ou plusieurs bouteille(s) d'air comprimé, avec ou sans housse de protection, équipée(s) de leur robinet ;

- un dossard et un harnais ;

- un détendeur HP/MP : haute pression (HP : 200 ou 300 bars selon les bouteilles), moyenne pression (MP : 6 ou 7 bars), équipé d'un dispositif d'échappement de l'air s'ouvrant automatiquement lorsque la moyenne pression dépasse le seuil autorisé dans le cas d'une anomalie de fonctionnement ;

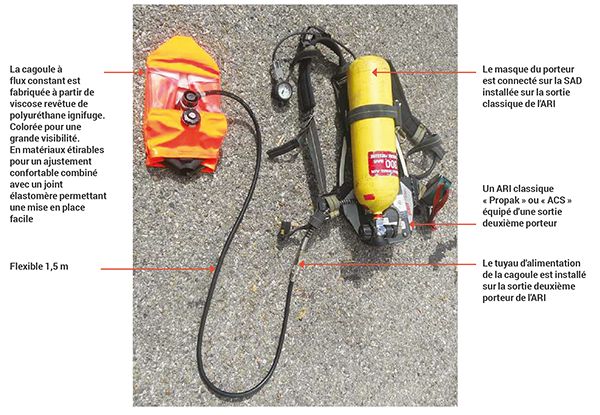

- un flexible moyenne pression reliant le détendeur HP/MP à la SAD ;

- une soupape à la demande (SAD) : détendeur MP/BP ; moyenne pression (MP : 6 ou 7 bars), basse pression (BP : légèrement supérieure à 1 bar, pour maintenir une surpression dans la pièce faciale) ;

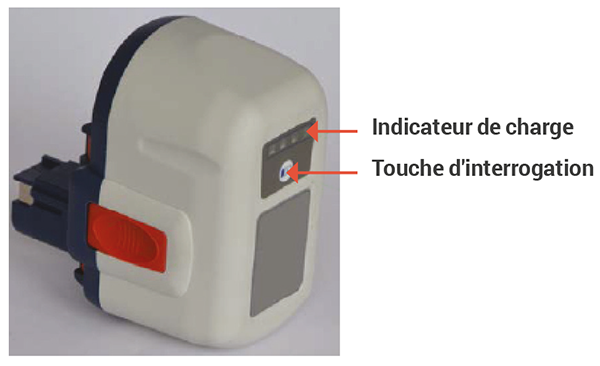

- un manomètre d'air comprimé pneumatique ou électronique ;

- un flexible haute pression reliant le détendeur HP/MP avec le manomètre ;

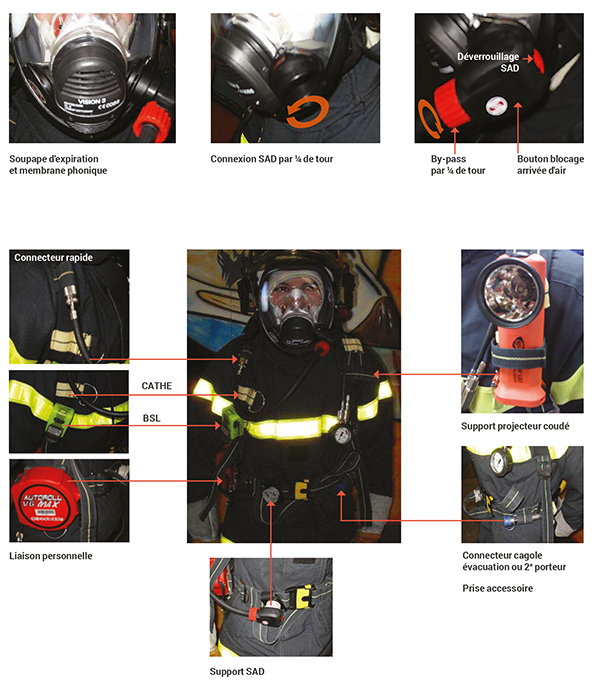

- une pièce faciale (masque complet) ;

- un sifflet de fin de charge.

L'ARICO peut en outre être équipé de dispositifs optionnels, tels que :

- un détecteur d'immobilité (BSL) ;

- un indicateur de température ;

- un système d'enregistrement de données ;

- un boîtier d'instrument de contrôle et de sécurité (ICS) avec manomètre et afficheur d'autonomie, qui peut regrouper les dispositifs précédents ;

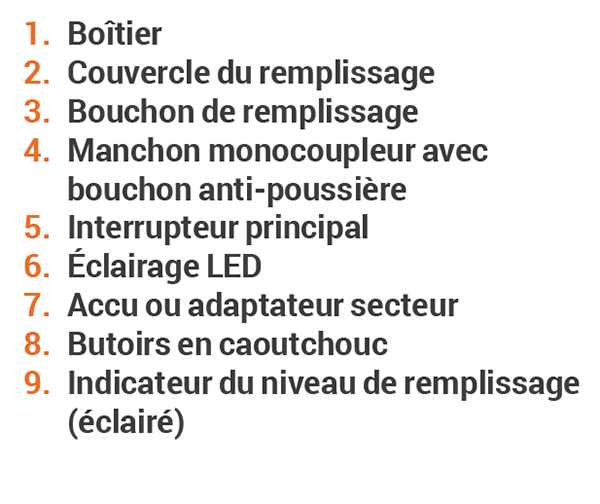

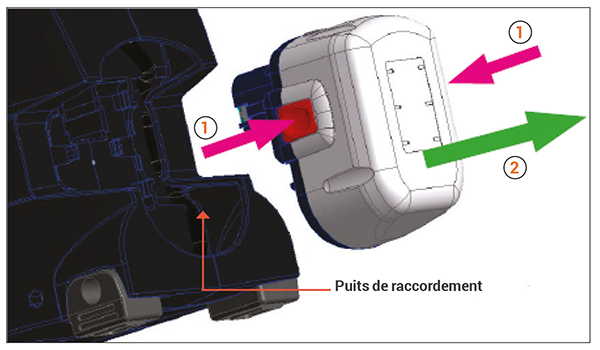

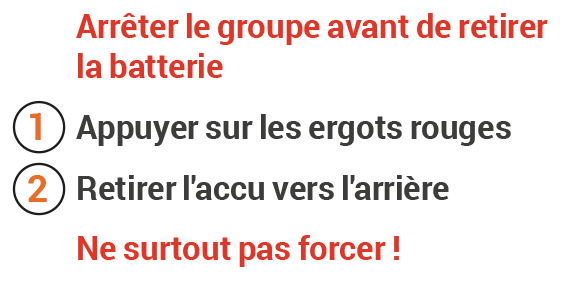

- un deuxième raccordement moyenne pression d'entrée utilisé pour l'alimentation en air du porteur de l'appareil à partir d'une autre source d'air moyenne pression extérieure ;

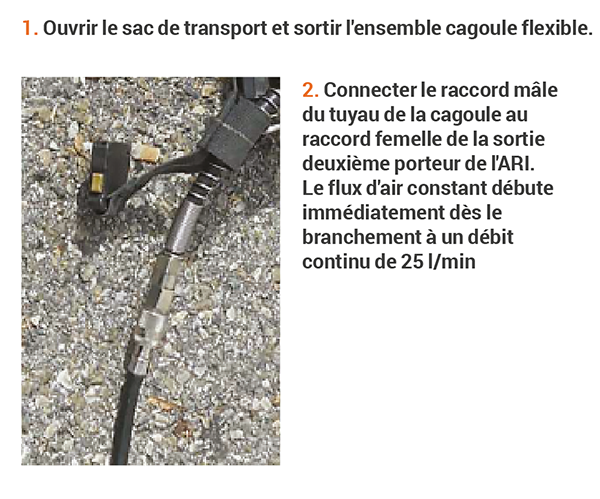

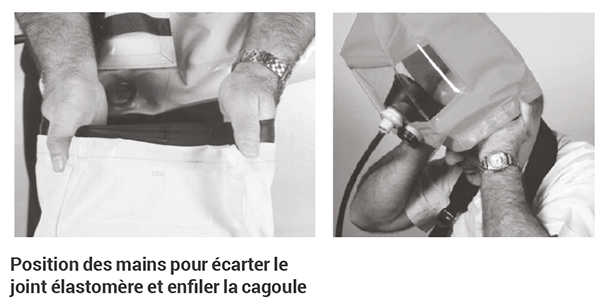

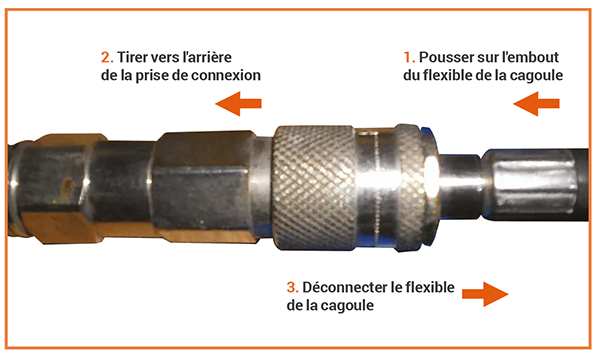

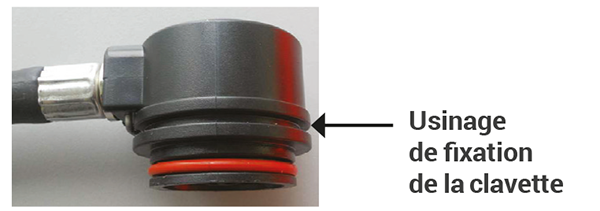

- un deuxième raccordement moyenne pression de sortie utilisé pour l'alimentation en air d'une seconde personne à des fins de sauvetage ou de mise en sécurité ;

- un deuxième raccordement moyenne pression combiné (entrée et sortie) utilisé pour l'alimentation en air du porteur de l'ARICO à partir d'une autre source d'air moyenne pression extérieure et d'une seconde personne à des fins de sauvetage ou mise en sécurité ;

- un dispositif de by-pass (permettant une arrivée d'air supplémentaire en cas de besoin).

L'air comprimé à haute pression (200 ou 300 bars) de la (ou des) bouteille(s) est ramené dans un premier temps à moyenne pression (6 ou 7 bars) par le détendeur HP/MP, puis passé en basse pression (légèrement supérieure à 1 bar) au moyen de la soupape à la demande.

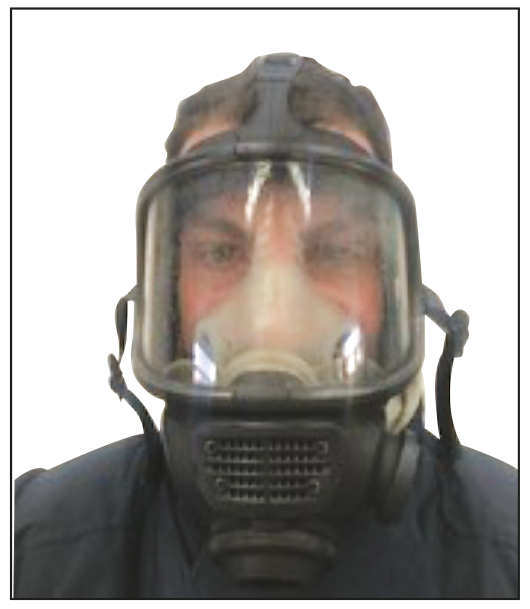

Le masque complet qui permet la connexion de la soupape à la demande et l'échappement de l'air expiré, couvre la totalité du visage (bouche, nez et yeux).

La soupape à la demande est équipée d'un dispositif by-pass permettant de fournir, lors de l'utilisation, une arrivée d'air supplémentaire dans le masque. Il sert aussi à purger le circuit de l'appareil après son utilisation.

Ainsi, afin de garantir une étanchéité efficace et éviter toute fuite de nature à mettre en danger

le sapeur-pompier, le masque complet doit être porté en contact direct sur une peau rasée.

Appareil respiratoire isolant à circuit ouvert

Autres types d'appareils

Appareil respiratoire isolant (CO) bi-bouteilles

Chariot d'air multi-bouteilles

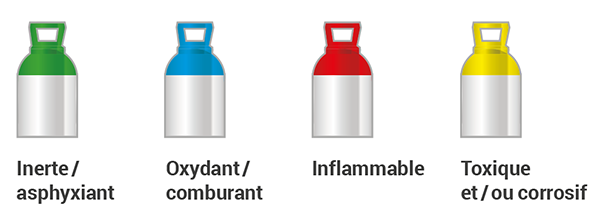

Les bouteilles employées avec les appareils respiratoires peuvent être métalliques ou composites :

| Type de bouteille utilisée pour les ARICO | Composition |

| Type I | Bouteilles métalliques |

| Type II | Bouteilles métalliques renforcées |

| Type III | Bouteilles composites avec liner métallique |

| Type IV | Bouteilles composites avec liner plastique |

Autonomie d'un ARICO

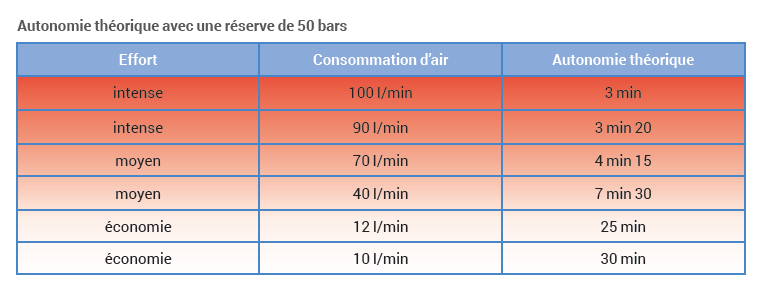

L'autonomie d'un appareil respiratoire isolant à circuit ouvert dépend de la quantité d'air disponible ainsi que de la consommation du porteur, qui varie suivant l'individu et le travail effectué.

Il convient, pour simplifier, de considérer que la consommation « haute » d'un porteur d'ARICO lors d'un incendie est d'environ 100 l/min (effort intense).

Ainsi, pour un tel débit (100 l/min), un ARICO équipé d'une bouteille de 6,8 litres gonflée à 300 bars offrira une autonomie de 19 minutes environ.

Pour rappel l'autonomie se calcule à l'aide de la loi de mariotte :

T = (PxV)/Q

P = pression en bar

V = volume de la bouteille en litre

Q = débit du porteur en litre/minute

T = temps en minutes

Un appareil respiratoire isolant à circuit fermé permet de régénérer l'air expiré vicié pour le rendre à nouveau respirable. Ce type d'appareil est principalement utilisé dans les interventions nécessitant des autonomies importantes (explorations de longues durée, feux de navires, etc.).

Il existe différents types d'appareils à circuit fermé. Les modèles les plus utilisés par les services d'incendie et de secours sont :

- l'appareil à circuit fermé fonctionnant avec une réserve d'oxygène comprimé pur sous haute pression (principalement 200 bar) et une cartouche de chaux sodée de régénération (absorbeur de dioxyde de carbone) ;

- l'appareil à circuit fermé fonctionnant sans réserve d'oxygène comprimé, avec une cartouche de régénération de dioxyde de potassium (absorbeur de dioxyde de carbone et de l'humidité et générateur de l'oxygène).

Appareil respiratoire isolant à circuit fermé

De manière générale, un appareil respiratoire isolant fonctionnant en circuit fermé est constitué par :

- le carter de protection et de portage avec harnais ;

- le sac respiratoire ;

- les tuyaux respiratoires inspiration et expiration ;

- la (ou les) cartouche(s) régénératrice(s) (chaux sodée ou dioxyde de potassium) ;

- la pièce faciale ;

- la réserve de gaz comprimé, qui peut être une bouteille d'air ou d'oxygène comprimé, équipée du robinet (ou un pack de bouteilles) ;

- le détendeur haute/moyenne pression (HP/MP) équipé d'un dispositif d'échappement de l'air s'ouvrant automatiquement lorsque la moyenne pression dépasse le seuil autorisé dans le cas d'une anomalie de fonctionnement ;

- les soupapes (inspiratoire et expiratoire) ;

- le manomètre de gaz comprimé pneumatique ou électronique ;

- le flexible haute pression reliant le détendeur haute/moyenne pression avec le manomètre ;

- le gaz réfrigérant, destiné à réduire la température de l'air inspiré et diminuer ainsi la contrainte physique de l'utilisateur…

L'utilisation des masques complets avec filtres anti-aérosols (solides ou liquides), filtres anti-gaz et filtres combinés répond à des règles strictes d'utilisation (en particulier une connaissance appropriée du milieu).

Ces filtres sont classés en fonction de leur efficacité :

- les filtres de classe P1 (ou classe 1) : qui arrêtent 80% des aérosols ;

- les filtres de classe P2 (ou classe 2) : arrêtent 94% des aérosols ;

- les filtres de classe P3 (ou classe 3) : arrêtent 99,95% des aérosols.

Un marquage supplémentaire indique la réutilisation possible à la suite d'une seule utilisation en ambiance de travail pendant 8 heures : R (réutilisable) ou NR (non réutilisable).

Il est important de garder à l'esprit que ces filtres se colmatent au fur et à mesure de leur utilisation,

en particulier dans le cas de travaux en ambiance empoussiérée.

Si l'intervenant sent une augmentation de la résistance au passage de l'air inspiré, détecte la présence d'un contaminant (fuite vers l'intérieur du masque respiratoire), ou détermine de toute autre manière que l'équipement n'assure plus la protection, il doit quitter la zone dangereuse immédiatement.

Dans certaines conditions, cette technologie de protection respiratoire peut être utile pour se protéger contre des gaz ou des vapeurs.

Généralement, ces filtres sont constitués de charbon actif. L'épuration de l'air inspiré repose sur le phénomène d'adsorption. Pour certains gaz ou vapeurs, ce charbon actif est dopé par l'ajout de réactifs chimiques.

| Type | Couleur | Domaine |

| A | Marron | Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65° C |

| B | Gris | Gaz et vapeurs inorganiques |

| E | Jaune | Dioxyde de soufre et autres gaz et vapeurs acides |

| K | Vert | Ammoniac et dérivés organiques aminés |

| HgP3 | Rouge et blanc | Vapeurs de mercure |

| N0P3 | Bleu et blanc | Oxydes d'azote |

| AX | Marron | Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est inférieur à 65°C |

| SX | Violet | Composés spécifiques désignés par le fabricant |

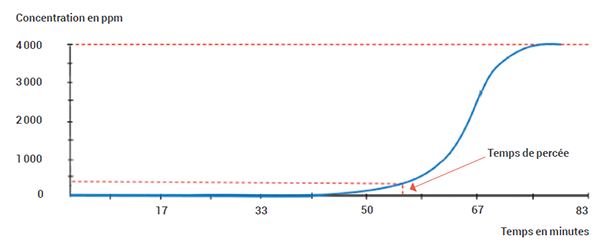

Le temps réel de protection dépend d'un paramètre déterminant : le temps de saturation (ou temps de claquage ou de percée), mesuré dans des conditions expérimentales précises, qu'il ne convient pas de comparer avec les conditions opérationnelles.

Les tests sont en effet réalisés à une température de 20° C, une humidité relative à 70 %, un débit de ventilation à 30 l/min et une concentration connue du gaz d'essai. Ils permettent d'obtenir une courbe de claquage (ou de percée) de ce type :

Le temps de claquage est défini comme le temps au bout duquel la concentration de polluant dans l'air filtré dépasse une certaine concentration critique, en général un 10e de la concentration d'entrée.

Les temps minimums de claquage sont définis par la norme NF EN 14387 +A1

Exemple pour une cartouche à « spectre large »

(20° C, 70 % humidité, ventilation 30 l/min)

| Type et classe de filtre | Gaz d'essai | Concentration du gaz d'essai (ppm) | Temps minimalde claquage (min) |

| A2 | Cyclohexane | 5 000 | 35 |

| B2 | Chlore Sulfure d'hydrogène Cyanure d'hydrogène |

5 000 5 000 5 000 |

20 40 25 |

| E2 | Dioxyde de soufre | 5 000 | 20 |

| K2 | Ammoniac | 5 000 | 40 |

Pour travailler en sécurité avec ce type de protection, l'INRS limite leur emploi dans les situations de travail, à une concentration connue inférieure ou égale à 60 fois la valeur limite à court terme (VLCT) propre à chaque toxique.

Exemple : VLCT du Chlore : 0,5 ppm, soit 30 ppm max pour utiliser un filtre à cartouche.

Le temps de claquage ou de saturation dépend et varie selon les conditions opérationnelles réelles :

- ce temps diminue si la concentration de produit, la température et le débit de ventilation augmentent ;

- le débit ventilatoire utilisé dans la norme (30 l/min) est bien inférieur à la moyenne constatée pour une activité de sapeur-pompier ;

- l'humidité relative du milieu (pluie, brouillard, vapeur), doit aussi être prise en compte. Les molécules d'eau auront tendance à occuper les sites d'absorption du matériau filtrant et donc à diminuer le temps de claquage.

En l'état des connaissances actuelles, il n'est pas possible de définir précisément la durée de vie d'une cartouche en utilisation réelle.

L'usage de ce type de protection doit rester réfléchie, nécessitant la connaissance exacte du

polluant, sa toxicité, sa concentration la plus élevée prévisible, etc.

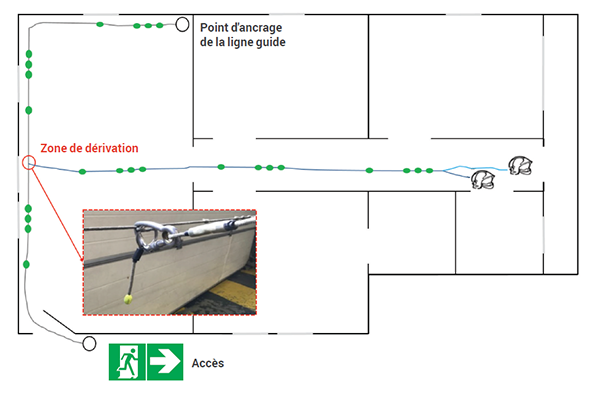

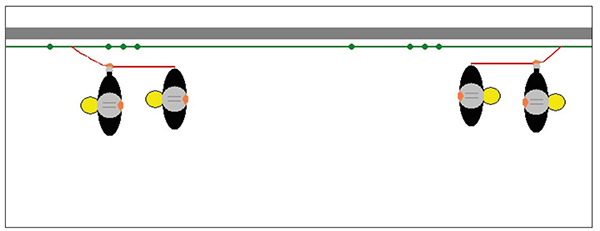

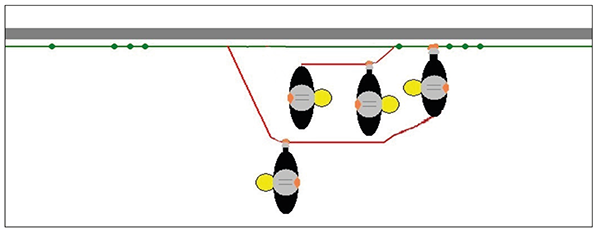

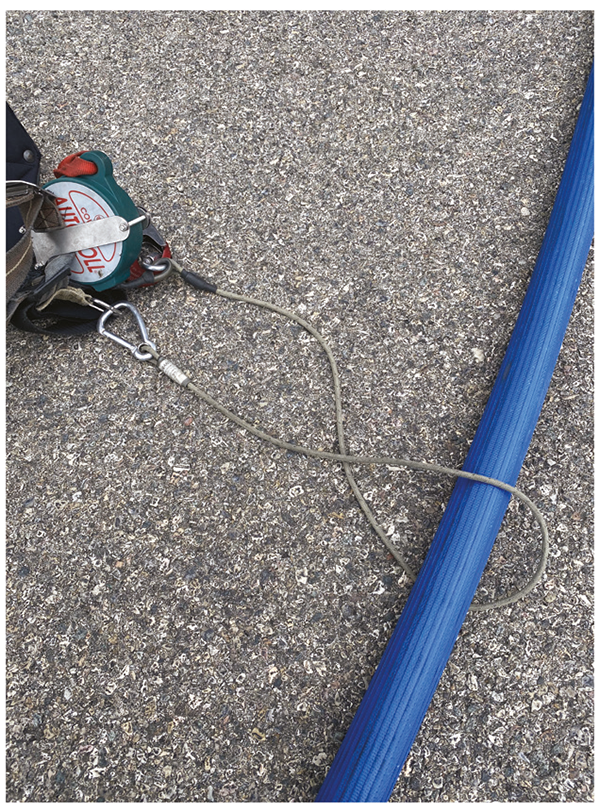

La ligne de vie permet au binôme d'avoir un lien physique et continu avec le point de pénétration.

Ligne de vie = ligne guide + liaison personnelle

Il est à noter qu'un moyen hydraulique ou une commande peut être considéré comme la ligne guide dans certaines

conditions d'engagement

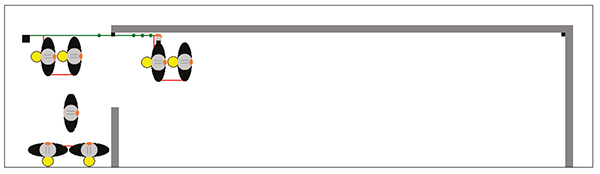

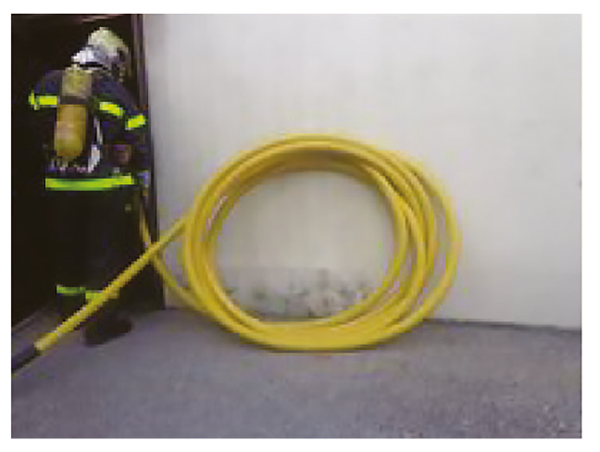

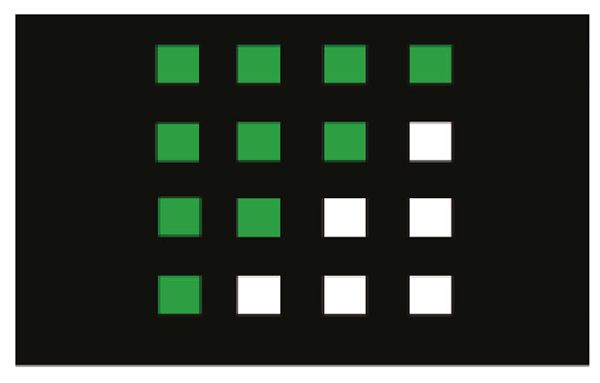

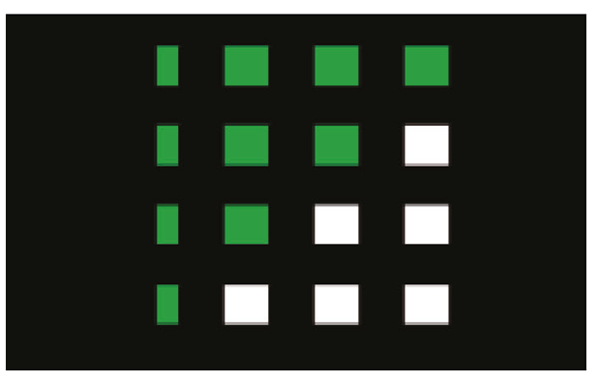

La ligne guide est une ligne enroulée sur un tambour ou lovée dans un sac. Elle a une longueur de 50 à 60 mètres et un diamètre de 6 à 8 millimètres. Elle peut comporter des repères de progression (olives) qui facilitent le travail du binôme. Les groupes d'olives sont séparés de 2,5 mètres.

Ces repères signifient :

- 1 olive isolée en 2e = en direction de la sortie : 31

- 3 olives successives en 2e = en direction du sinistre : 13

La ligne guide peut-être aussi réalisée par une lance alimentée. L'amarrage de la liaison personnelle au tuyau ne doit pas être un frein à la progression des intervenants.

La liaison personnelle permet le déplacement le long de la ligne guide mais également d'assurer un lien constant entre les intervenants.

D'une longueur totale de 6 mètres et d'un diamètre de 4 millimètres, elle peut être utilisée en version courte (1,25 mètre) ou en version longue (6 mètres).

Des dispositifs de dérivations permettent des ramifications le long de la ligne guide principale.

Clés de dérivation

Plaquettes de dérivation

Les dérivations sont principalement utilisées lors de reconnaissance de grands volumes. Il est à noter que jusqu'à 3 dérivations peuvent être effectuées sur la ligne guide.

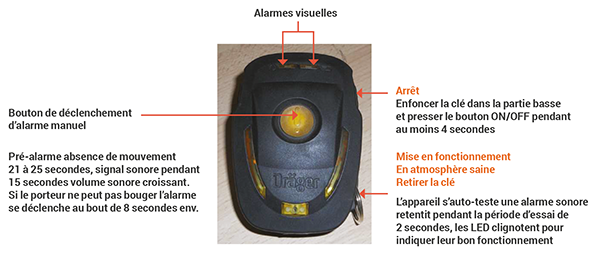

Elle permet d'assurer une veille pendant l'utilisation de l'ARI. Elle alerte de l'immobilité ou de la détresse du porteur si le manque de mouvement dépasse une période donnée en émettant simultanément des signaux sonores et lumineux. Elle peut être déclenchée manuellement si nécessaire.

La sécurisation des binômes est réalisée notamment par la mise en oeuvre de systèmes de communication.

Selon les modèles, ils doivent permettre d'assurer dans toutes les situations et à tout moment :

- la communication propre au binôme ;

- la communication entre les binômes ;

- la communication avec le contrôleur, gestionnaire du point de pénétration.

Ces moyens de communication peuvent être de différents types :

- signaux sonores ;

- signaux visuels ;

- moyens radios.

Dans le cadre de l'activité sous protection respiratoire, plusieurs facteurs limitent la capacité du sapeur-pompier.

Le port des appareils de protection respiratoire :

- modifie le centre de gravité des porteurs ;

- augmente le travail musculaire de l'utilisateur et sa dépense énergétique ;

- participe à la baisse des performances de son utilisateur ;

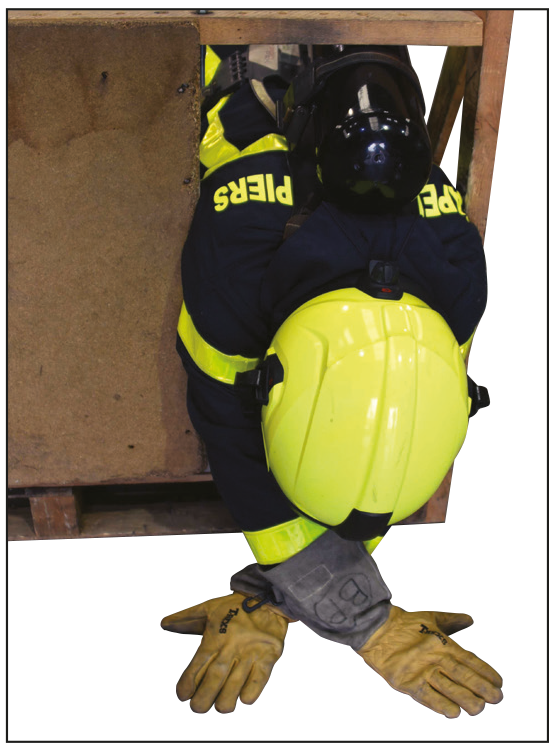

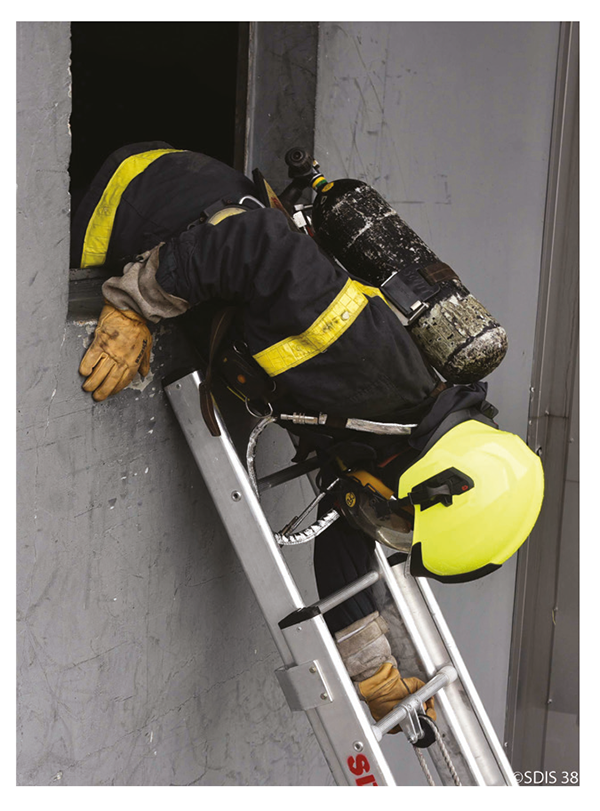

- limite les capacités de déplacement dans des passages étroits verticaux, horizontaux et lors des franchissements d'obstacles (échelle à crinoline, milieu effondré, etc.).

La condition physique du sapeur-pompier est donc primordiale, influençant directement son autonomie en air, et son ressenti des diverses contraintes liées au port d'un ARI.

La masse de l'ARI est un élément à prendre en compte dans l'altération des capacités physiques

du porteur.

La norme NF EN 137 relative aux appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit ouvert précise que la masse de l'appareil prêt à l'emploi ne doit pas excéder 18 kg indépendamment de la configuration multi ou mono bouteille.

La norme NF EN 145 fixe la limite de la masse des appareils respiratoires isolants à circuit fermé à 16 kg. Cette différence de masse prend en compte l'autonomie plus longue de ces matériels et donc la nécessité de soulager la contrainte physique du porteur.

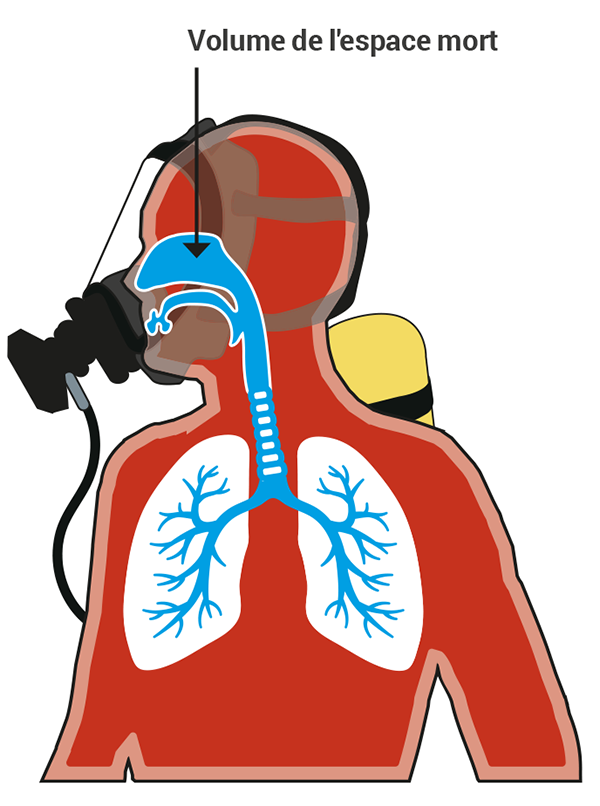

L'espace mort est le volume d'air contenu dans les voies aériennes entre les cavités nasales et la jonction entre bronchioles et alvéoles. Il est d'environ 150 ml chez l'adulte. L'air contenu dans l'espace mort ne participe pas aux échanges alvéolo-capillaires.

Lors du port d'un appareil de protection respiratoire, l'espace mort est artificiellement augmenté du volume mort imputable au masque, la totalité du masque n'étant pas reventilée à chaque cycle respiratoire.

Plus l'espace mort d'un masque est important, plus la concentration en dioxyde de carbone de l'air inspiré est élevée. On parle alors du phénomène de « ré inspiration » : une partie du CO2 expirée du masque est à nouveau inhalée lors de l'inspiration suivante.

L'augmentation du CO2 dans le sang induit un réflexe d'hyperventilation pouvant entrainer une surconsommation et donc limiter la tâche des porteurs d'ARI.

Le port d'un appareil de protection respiratoire entraîne une augmentation de la résistance de l'écoulement des flux aériens inspiratoire et expiratoire. Ainsi, le maintien d'une ventilation constante est obtenu par une augmentation du travail respiratoire.

Le port de l'appareil respiratoire facilite légèrement le travail inspiratoire par l'arrivée d'air sous pression

mais rend plus difficile le travail expiratoire,

ce qui peut engendrer une contre-indication dans le cas de certaines pathologies pulmonaires.Les débits de consommation du porteur ont été identifiés pour les différentes activités.

Ils varient entre 10 l/min au repos à 135 l/min pour un travail très intense.

Le travail respiratoire sous ARI est responsable d'un accroissement de la fréquence cardiaque.

La fréquence cardiaque étant également augmentée par le travail musculaire, la chaleur de l'environnement et le stress.

Les conséquences, outre un épuisement plus rapide, sont la déshydratation et l'hypoglycémie.

Le port d'un appareil entraine une sensation d'inconfort, liée en partie à l'effort expiratoire nécessaire pour vaincre la résistance respiratoire. Cette sensation d'inconfort est cependant variable selon les intervenants.

L'acceptabilité d'un masque de protection dépend à la fois du degré de confort offert par l'appareil, du psychisme du porteur et de la mission à réaliser.

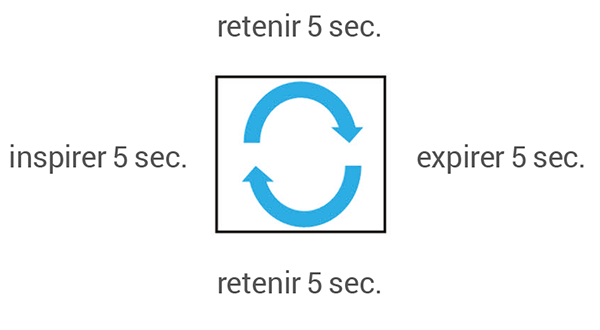

La stabilité émotionnelle de l'utilisateur fait varier la consommation d'air : un sapeur-pompier qui perd son calme accélère son rythme respiratoire et épuise donc rapidement sa réserve d'air.

Par ces divers aspects, le port de l'ARI va entrainer une diminution de l'autonomie du porteur, et ce, d'autant plus que les conditions extérieures seront exigeantes.

Les conséquences peuvent également se ressentir par des difficultés de concentration.

Le port d'un appareil de protection respiratoire modifie, perturbe et diminue profondément les capacités de perception de l'espace environnant ainsi que les capacités relationnelles.

Le porteur perçoit moins bien l'espace environnant (champ de vision réduit) et sa capacité à communiquer avec l'entourage est limitée même si son équipement peut comporter des solutions techniques pour limiter cette contrainte (systèmes de transmission et/ou d'amplification de la voix).

L'acuité auditive du porteur d'un appareil de protection respiratoire est toujours perturbée et réduite par la transmission des bruits respiratoires, des bruits de l'environnement, le port du casque et de la cagoule.

Le temps d'intervention des sapeurs-pompiers est limité par la quantité d'air disponible.

Ces limites sont liées à deux critères :

- la consommation du porteur pendant l'activité opérationnelle ;

- la capacité de stockage et la pression de service de la bouteille, mettant à disposition un volume d'air différent selon les modèles.

L'accoutumance, voire l'aisance en ambiance « opérationnelle » et l'entraînement physique

régulier sont des critères primordiaux qui permettent de retarder les effets de l'effort sous appareil de

protection respiratoire.

Par principe, les appareils respiratoires isolants autonomes doivent être utilisés en priorité, dans

tous les milieux où l'air est vicié (ou susceptible de l'être).

Le port d'un appareil respiratoire isolant est obligatoire dans les cas suivants :

- présence de produits toxiques ;

- qualité de l'air ambiant inconnue ;

- atmosphère appauvrie en oxygène ;

- présence de produits de combustion tels que le monoxyde de carbone ;

- milieu de l'intervention susceptible d'évoluer :

- embrasement,

- explosion.

L'utilisation d'appareils filtrants par les sapeurs-pompiers peut éventuellement être adaptée, sous conditions, dans certaines situations (exemple : reconditionnement du matériel à l'issue d'une opération d'extinction).

Si leur utilisation présente, au premier abord l'avantage de réduire largement les contraintes physiologiques par rapport à celles engendrées par le port d'un ARI, en revanche elle ne peut être envisagée par le commandant des opérations de secours que si les conditions suivantes sont réunies :

- la concentration de l'oxygène dans l'air est supérieure à 17 % (intervention à l'air libre ou dans un local largement ventilé) ;

- le polluant présent dans l'atmosphère viciée est identifié et la mesure de la concentration du polluant est réalisée ;

- la concentration la plus élevée prévisible du polluant est connue ;

- le choix du dispositif filtrant est adapté au polluant identifié ainsi qu'à sa concentration ;

- le risque de l'instabilité de l'atmosphère est évalué.

Si une des conditions citées ci-dessus n'est pas respectée, le port d'un appareil respiratoire isolant

est indispensable.

FS 2 PIC

LA TENUE DE FEU ET LE PORT DU CEINTURON

Description

- Composé d'une sangle coton tressée noire de 55 mm

- Avec boucle mâle et femelle à coulissement rapidement

- Présence d'un dé métallique soudé

- Avec un passant comprenant un mousqueton

- Bande rétro réfléchissante grise sur toute la longueur

- Résistance à la rupture de 800 kg pour la sangle et 2020 DaN pour la boucle en acier

- 2 tailles : 120 et 150 cm

- Fourni avec un porte-gants

Domaines d'utilisation

Ceinturon porte-outils individuel permettant notamment d'accrocher un porte-gants comprenant les gants d'intervention et la polycoise.

Attention, ce ceinturon est à différencier du ceinturon de maintien au travail.

Ne jamais utiliser pour s'arrimer ou arrimer une personne.

Le tableau ci-dessous décrit les conditions de port du ceinturon :

| Situation de travail | Consigne | Observations |

| Port de l'ARI | Interdit | Gêne au port de l'ARI avec la sangle ventrale |

| Intervention / action non urgente (travail en hauteur à poste fixe ou évolution en hauteur) | Interdit |

|

| Autres | L'analyse de la situation par le CA prédomine. Il pourra adapter la conduite à tenir par le collectif. | |

FT 1 PIC

PROCÉDURE AVANT ENGAGEMENT

L'engagement est le passage de la zone contrôlée à la zone d'exclusion. Il satisfait aux conditions minimales de sécurité, d'autonomie, d'enregistrement et de réengagement. Il s'agit du début de la mission du binôme (sauvetage, recherche, attaque de foyer, etc.).

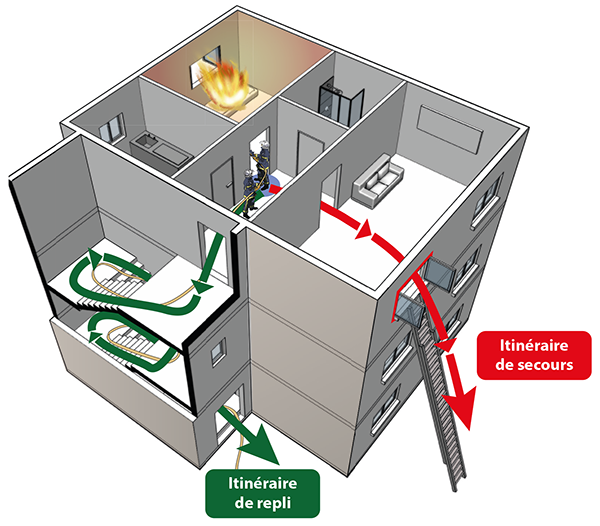

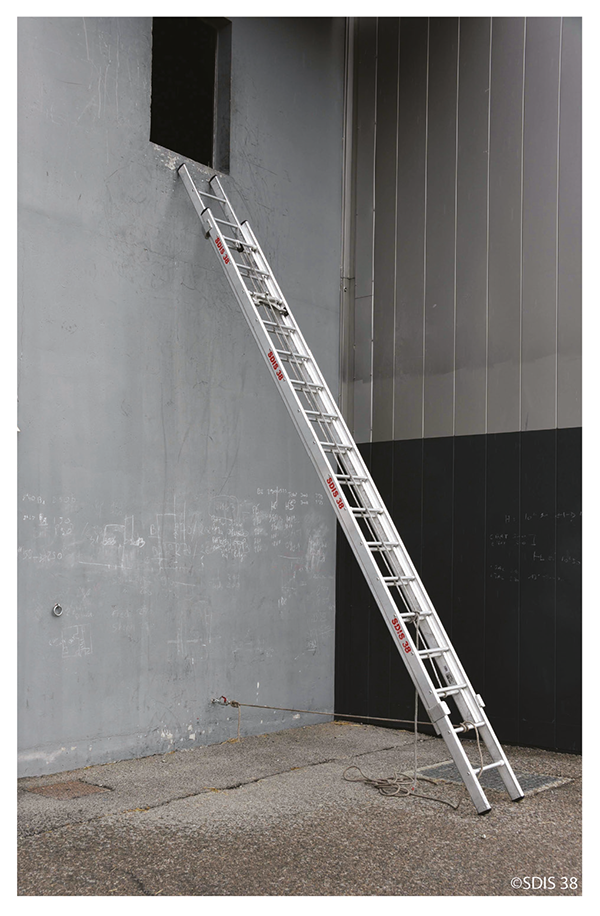

Durant la phase d'engagement, la sécurité des intervenants dépend du respect des mesures préalables fixées par le commandant des opérations de secours. Ce dernier, après une analyse de la situation opérationnelle prend sa décision d'engagement de moyens humains en fonction des enjeux et des moyens à disposition, et fixe le niveau de protection adapté au risque. Ces mesures sont les suivantes :

| Fonction | Action |

| COS | Met en place un binôme de sécurité le plus rapidement possible |

| Fait identifier et sécuriser les itinéraires de repli et de secours (prépositionnement des échelles à coulisse ou des moyens aériens…) | |

| Définit un point de regroupement en cas d'évacuation | |

| COS / Contrôleur | Engage le binôme de sécurité sans préavis si le temps d'engagement prévu est dépassé et/ou si le détecteur d'immobilité des équipes intervenantes se déclenche |

| Contrôleur | Met en place un tableau de contrôle pour identifier les équipes, gérer les reconnaissances (horaires...) et gérer les missions |

| Établit / vérifie le code de communication au sein du binôme, entre le binôme et le contrôleur ainsi que le code général d'évacuation | |

| Fait respecter les temps d'engagement en fonction du milieu d'évolution, de l'autonomie des porteurs et des contraintes de l'intervention | |

| Binôme(s) d'exploration | S'habillent et réalisent un contrôle croisé de leur équipement |

| Respectent la mission donnée et les points de pénétration | |

| Rejoignent le point de pénétration à demi pression d'engagement en cas de cheminement complexe | |

| Rendent compte régulièrement de la situation | |

| Laissent la priorité au passage des binômes sortants | |

| Binôme de sécurité | Est mis en place le plus rapidement possible |

Avant tout engagement le RAPACE doit être effectué. L'armement de la balise sonore de localisation

doit être réalisé à la descente de l'engin et la clé sera laissée dans celui-ci.

NOTA : pression à l'engagement : 280 bar minimum.

L'agent aura préalablement revêtu sa tenue de feu (cagoule, veste de feu et sur-pantalon, gants et chaussants incendie).

S'agissant de la protection de la face et des voies aériennes, il est important de respecter le positionnement des trois protections de la tête (masque, cagoule et casque).

Deux modèles de masque coexistent actuellement dans le SDIS 38 (masques à filet ou masques à brides F1), Ce document distingue la procédure chronologique à suivre dans les deux cas.

| Ordre | Masque à filet |

| 1 | Positionner le masque complet de l'appareil de protection respiratoire |

| 2 | Positionner la cagoule enveloppant la tête, la fixation de la protection respiratoire et la jupe |

| 3 | Positionner le casque en coiffant les deux équipements précédents |

| Ordre | Masque à griffes (brides F1) |

| 1 | Positionner la cagoule de protection thermique |

| 2 | Positionner le casque |

| 3 | Positionner le masque complet de l'ARI et encliqueter les brides et faire en sorte de ne pas avoir de fuite en ajustant la cagoule. |

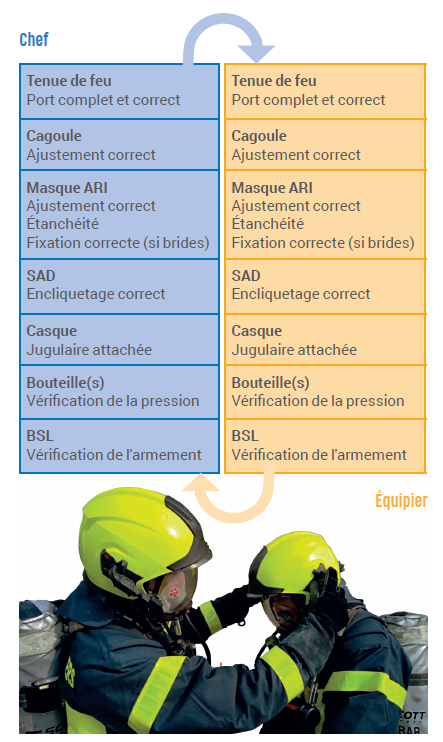

Le contrôle croisé intervient une fois l'habillage terminé. Il est obligatoire.

Il est réalisé en vis-à-vis, sous la responsabilité du binôme et validé par le contrôleur ou le chef d'agrès.

Le contrôle croisé valide les étapes d'habillage et garantit le niveau de protection du binôme.

Les personnels engagés doivent travailler en binôme. Ce binôme est composé d'un chef et d'un équipier.

Le binôme est indissociable. Un sapeur-pompier ne doit jamais s'engager seul.

Le travail en binôme est réalisé avec un contact permanent (physique, visuel ou verbal) entre les deux intervenants.

Avant leur engagement, le binôme vérifie l'état du matériel (ARI, exploration, etc.) et il procède aux vérifications individuelles lors du contrôle croisé.

Il établit avec le contrôleur un code de communication.

En cas d'évolution défavorable de la situation, le repli de tous les binômes est ordonné par la transmission du code général d'évacuation préétabli.

Il peut être réalisé par :

- un signal radio ;

- une corne pneumatique ;

- autres.

À ce signal, l'ensemble du personnel se désengage et se rassemble au point de regroupement prédéfini.

Après ouverture de leurs bouteilles, le binôme d'exploration doit capeler à l'air frais, et contrôler la pression au manomètre. Une fois capelés, les membres du binôme portent une attention particulière à leur consommation d'air.

Pendant leur progression, les porteurs d'ARI surveillent régulièrement leur autonomie.

Celle-ci doit permettre :

- la réalisation des trajets aller et retour ;

- l'exécution de la mission du binôme.

Si pour une raison indéterminée, un des sapeurs-pompiers n'est plus en mesure d'accomplir la mission, le sapeurs-pompiers n'est plus en mesure d'accomplir la mission, le binôme doit impérativement se replier

FT 2 PIC

RÔLE DU CONTRÔLEUR

Le contrôleur assure l'enregistrement des binômes. Il est chargé d'un seul point de pénétration (frontière entre la zone d'exclusion et la zone contrôlée). Il y assure la sécurité des binômes engagés.

Ce rôle peut être tenu par un chef d'agrès ou toute autre personne désignée par le COS, dans l'attente de la montée en puissance du dispositif.

Il doit :

- s'assurer du port correct des EPI, vérifier la réalisation correcte du RAPACE ;

- donner un indicatif radio à chaque binôme ;

- rappeler le code général d'évacuation* ;

- enregistrer les binômes avant leur engagement ;

- gérer au maximum 10 SP, soit 4 binômes et le binôme de sécurité ;

- assurer la gestion des reconnaissances (complète le tableau de contrôle) ;

- garder le binôme de sécurité à proximité immédiate, prêt à intervenir ;

- rester à l'écoute permanente des binômes engagés, si besoin, faire respecter le silence à proximité de l'accès à la zone d'exclusion ;

- rester en relation avec le COS et rendre compte de la situation au point d'accès du sinistre ;

- prendre sans délai les mesures d'urgence en cas de besoin et rendre compte au COS.

Il s'agit de la dernière étape de contrôle pour s'assurer d'un engagement sécurisé. Avant chaque engagement ou réengagement, le binôme doit s'enregistrer.

L'enregistrement se fait en zone contrôlée, auprès du chef d'agrès ou du contrôleur, à défaut par le binôme luimême (après avoir obligatoirement informé le chef d'agrès).

L'utilisation d'un tableau de contôle est préconisée.

Toutefois, tout autre support peut être utilisé (porte, mur…).

L'enregistrement comprend :

- l'identification des porteurs (noms) et la pression d'engagement ;

- l'inscription de l'heure d'entrée ;

- la remise des plaquettes d'enregistrement au chef d'agrès, au contrôleur ou laissées au point d'enregistrement (les clés des BSL se trouvant déjà dans les engins).

Tout au long de la phase d'engagement, le porteur d'un ARI contrôle et gère son autonomie

en air respirable.

Un engagement sous ARI comprend trois temps :

- temps « aller » ;

- temps « mission » ;

- temps « retour ».

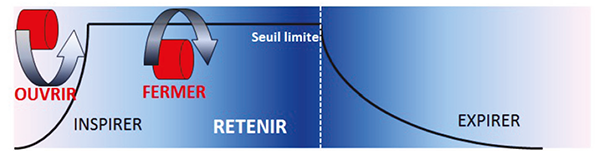

Lorsque la pression dans la bouteille d'ARI descend en dessous de 55 bars environ, un

sifflet de fin de charge se déclenche, impliquant un retour systématique et immédiat du binôme

au point de pénétration.

* En cas d'évolution défavorable de la situation, le repli de tous les binômes est ordonné par la transmission du code général d'évacuation préétabli. À ce signal, l'ensemble du personnel se désengage et se rassemble au point de regroupement prédéfini.

FT 3 PIC

LE BINÔME DE SÉCURITÉ

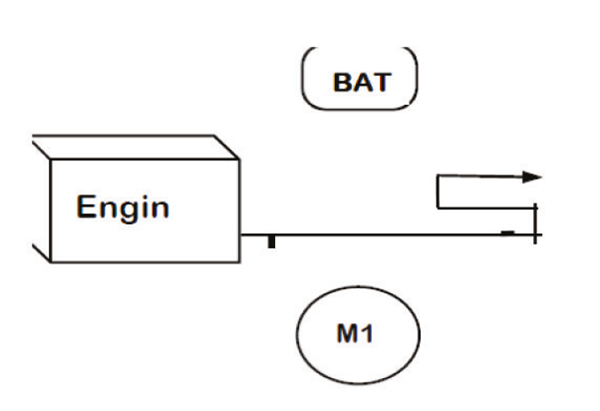

Un binôme de sécurité est mis en place par le COS dès que possible lors de l'engagement d'une équipe en zone d'exclusion. Il est placé au niveau du point de pénétration en zone contrôlée. À défaut d'un binôme de sécurité, pour l'engagement limité d'un binôme d'attaque (BAT), le chef d'agrès peut assurer lui-même la sécurité du BAT, il reste en contact permanent et doit disposer d'un ARI.

Le binôme de sécurité est sous l'autorité du contrôleur

Formé au sauvetage de sauveteurs, son rôle principal est d'assister et de porter secours au(x) binôme(s) engagé(s). Dès sa mise en place, il signale sa présence par radio au(x) binôme(s) engagé(s).

Le binôme de sécurité dispose du même niveau de protection et d'équipement que les binômes engagés.

Un sauvetage peut justifier l'envoi

Dans ce cas, l'information du chef d'agrès est primordiale.

Le binôme de sécurité est amené à effectuer des missions particulières (sauvetages, extractions, secours, etc.). De fait, le COS doit choisir les personnels qui le constituent et leur rappeler le rôle prépondérant de cette fonction.

Pendant cette phase, les porteurs adoptent une position qui préserve leur potentiel physique tout en restant en alerte.

Durant cette phase, les deux personnels du binôme de sécurité doivent :

- se tenir à la disposition du chef d'agrès ou du contrôleur ;

- contrôler l'ouvrant d'engagement ;

- faciliter la progression et le repli des établissements ;

- assurer un contact avec les binômes engagés (visuel, radio…) ;

- assurer la pérennité de l'itinéraire de repli des binômes engagés ;

- veiller les alarmes sonores dans la zone d'exclusion ;

- faire remonter les informations au contrôleur.

Pour anticiper une éventuelle assistance au(x) binôme(s) engagé(s), le COS peut faire constituer un parc à matériel en fonction des outils disponibles :

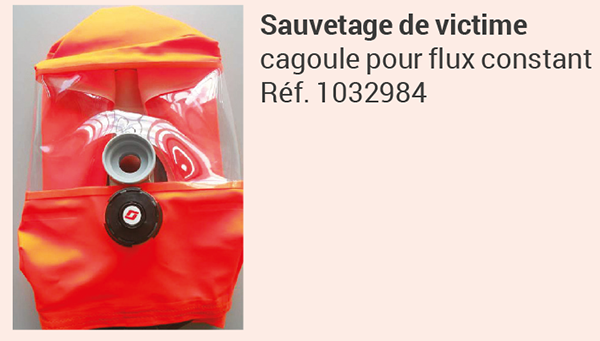

- assistance respiratoire (ARI complet, cagoule de sauvetage…)

- moyens de forcement (halligan, ouvre-porte hydraulique, scie sabre…)

- moyen d'exploration (ligne guide, caméra thermique…)

- moyen d'évacuation (sangle, LSPCC…)

- moyen hydraulique (lance + tuyaux…)

- moyen d'éclairage (projecteur sur batterie, coudées…)

- tous autres moyens adaptés à la situation…

Pendant cette phase, le binôme de sécurité est équipé d'ARI en pression, la SAD encliquetée, le masque en attente, prêt à intervenir de façon immédiate.

Le binôme de sécurité est engagé sur ordre du chef d'agrès ou du contrôleur, dès que des difficultés sont rencontrées pour l'un des binômes engagés (compte-rendu radio sous la forme du NELAR, déclenchement du signal sonore de la balise de détresse...).

Les missions en phase « Action » du binôme de sécurité sont :

Des missions de sauvetage :

de victimes ; de sapeur-pompier(s) en difficulté.Des missions de soutien :

- aide à la sortie de victime ;

- assistance au binôme engagé (aide à la progression de tuyau, apport de matériels…).

Dès connaissance d'une difficulté ou d'un appel d'un binôme engagé, la mission du binôme de sécurité est de s'engager et de rendre-compte au chef d'agrès ou au contrôleur.

L'engagement d'un binôme de sécurité implique la désignation d'un nouveau binôme de sécurité en remplacement, au plus tôt.

FT 1 RECO

TECHNIQUES DE RECONNAISSANCE SOUS ARI

Références : GTO Engagement en milieu vicié

Dès que le binôme s'engage, il doit être enregistré auprès du contrôleur, détenir un moyen de communication, connaître l'itinéraire de repli et le code général d'évacuation.

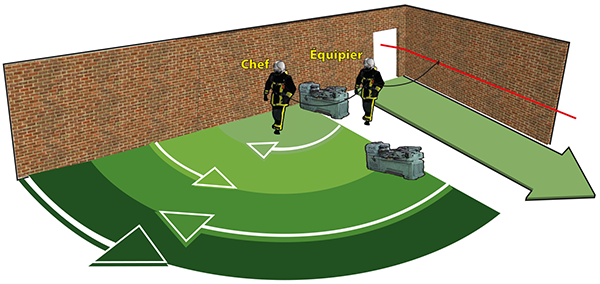

Avant l'engagement, le sens « guide main droite » ou « guide main gauche » doit être défini au sein du binôme.

En entrant dans un local, les priorités sont de :

- lancer un appel verbal afin de localiser au plus vite une victime que serait encore consciente ;

- couper l'alimentation électrique sur ordre du chef d'agrès (…). En général, le disjoncteur se trouve dans l'entrée de l'appartement ou plus rarement à l'extérieur sur le palier.

En cas de découverte de victime, son sauvetage ou sa mise en sécurité doit être réalisé sans délai par tous les moyens à disposition (LSPCC, cagoule de sauvetage).

Si lors de la reconnaissance, le binôme découvre un danger (récipient sous pression, bouteille de gaz...), le chef d'équipe adaptera ses actions en fonction de son analyse de la situation et devra rendre compte sans délai au chef d'agrès.

Au cours d'une reconnaissance, le binôme doit :

- ouvrir tous les placards, rangements divers permettant d'accueillir une victime potentielle et relever les lits si nécessaire ;

- refermer la porte derrière lui (recloisonnement), et la consigner (FT méthodes de marquage) ;

- longer autant que possible les murs (risque d'effondrement). L'encadrement de la porte reste le lieu le plus sûr ;

- en présence d'un ciel gazeux chaud, privilégier une progression au plus proche du sol pour progresser en sécurité ;

- lorsque la visibilité est faible descendre les escaliers en marche arrière pour limiter les risques de chute.

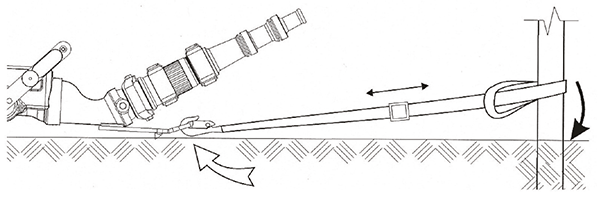

La ligne guide ou la commande doit si possible être établie à hauteur de la taille, rester tendue et suivre scrupuleusement le cheminement utilisé par le binôme.

En cas de sortie ou de repli du binôme, la ligne guide doit être amarrée. Dans tous les cas, l'amarrage sera systématiquement vérifié par le chef d'équipe. Il peut, en fonction de la complexité et des difficultés lors de sa progression (changement de direction, clé de dérivation, obstacle…), rendre compte au contrôleur en utilisant son moyen radio.

La caméra thermique peut être employée lors des reconnaissances (recherche de victime, de foyer). D'autres outils peuvent être à disposition du binôme (Halligan, plan de masse, détecteur…).

Pour rappel, une commande, une ligne guide ou un moyen hydraulique forment avec la liaison personnelle la ligne de vie.

L'équipier est systématiquement relié à la ligne guide/commande/moyen hydraulique via sa liaison personnelle courte et garde un contact physique avec celui-ci.

Le chef d'équipe est systématiquement relié à l'équipier via sa liaison personnelle.

Le réengagement est conditionné par :

- l'autonomie en air ;

- l'état physique du binôme (validation par le chef d'agrès ou le COS).

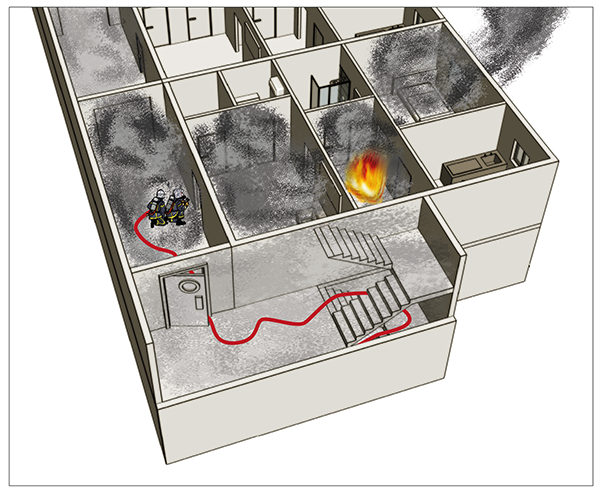

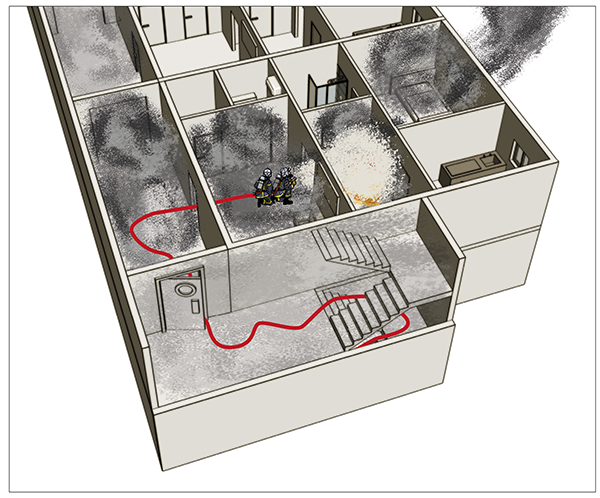

En fonction de la situation rencontrée une ou plusieurs des techniques suivantes peuvent être employées.

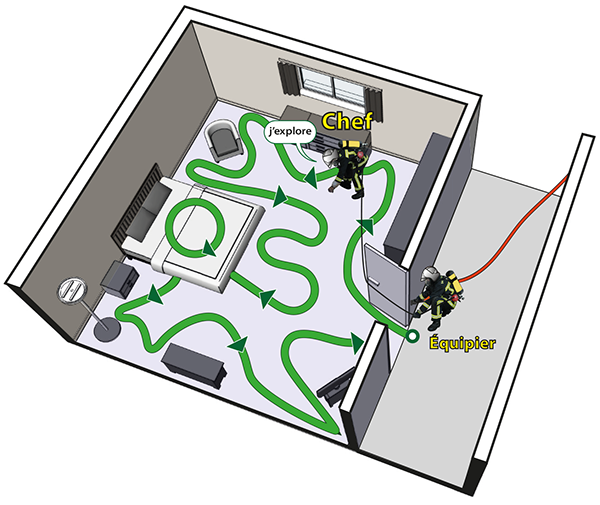

Lorsque le chef réalise la reconnaissance, l'équipier reste sur le seuil de la porte.

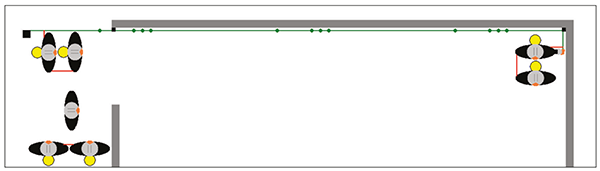

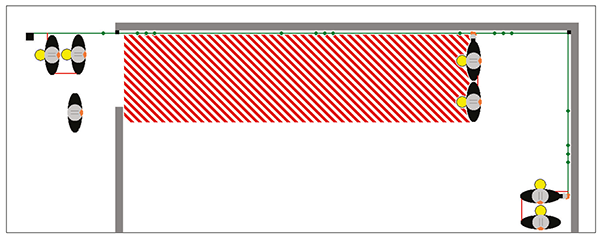

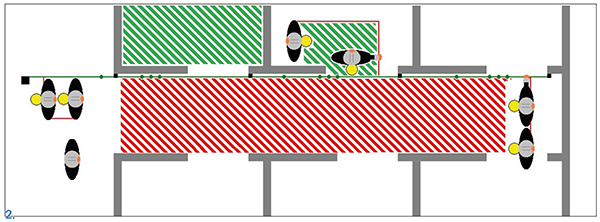

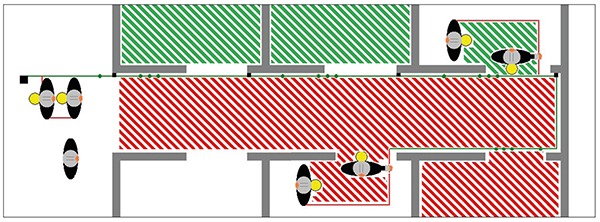

Elle consiste à explorer une zone située en parallèle de la première ligne guide établie. Par conséquent, la seule et unique mission du premier binôme sera d'établir la ligne guide. Il amarrera la ligne guide à l'extérieur du volume et progressera dans le volume en suivant un guide (mur par exemple). Le chef du binôme est relié à son équipier par sa liaison personnelle courte, tandis que l'équipier est relié à la ligne guide.

1. Le premier binôme s'engage

2. Le premier binôme amarre la ligne guide au changement de direction

3. Le premier binôme continue d'établir la ligne guide, tandis que les suivants effectuent des reconnaissances latérales sur cette même ligne guide.

Son amplitude maximale est la longueur cumulée d'une liaison personnelle entièrement déployée et d'une liaison courte. L'équipier est en liaison courte et reste impérativement à la ligne guide, le chef est relié à son équipier, et peut se trouver à une distance de 6 m. Les deux sapeurs-pompiers gardent un contact verbal.

Les deux sapeurs-pompiers ne doivent jamais être en ! liaison personnelle longue en même temps.

Afin d'effectuer la reconnaissance de l'ensemble des locaux en un temps minimum, plusieurs binômes peuvent être amenés à travailler sur la même ligne guide. Des ramifications peuvent être installées à partir de la ligne guide principale à l'aide des dispositifs de dérivation.

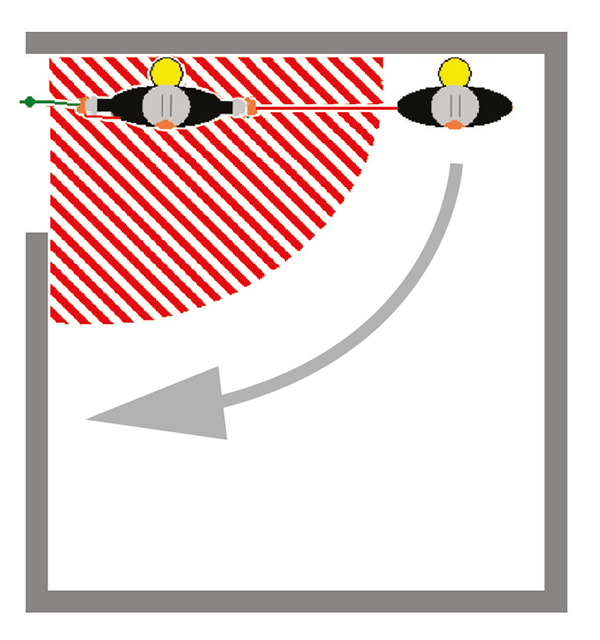

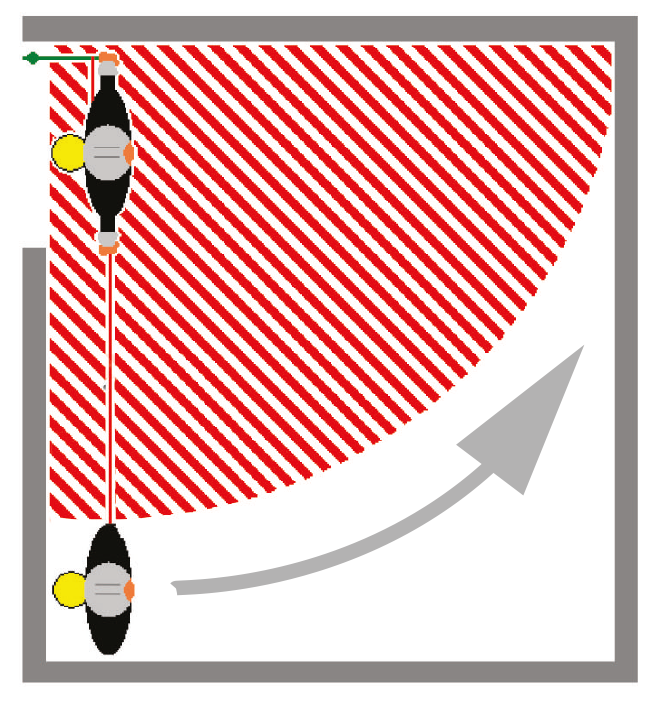

Cette méthode consiste à explorer une zone de façon circulaire jusqu'à une profondeur correspondant à la longueur cumulée d'une liaison personnelle entièrement déployée et d'une courte, soit environ 6 mètres.

Le chef déroule d'une longueur de bras environ et maintient fermement sa liaison personnelle. L'équipier reste en point fixe et le chef se déplace de manière circulaire en gardant sa liaison personnelle tendue.

Arrivée au bout du volume ou de la partie à reconnaître, le chef revient à son équipier et ils continuent leur reconnaissance.

Dans un espace comportant des obstacles, cette technique peut être complétée par une méthode latérale.

Une fois que la première ligne guide a été établie, il se peut que des pièces restent à explorer d'un côté ou de l'autre de celle-ci. Plusieurs binômes peuvent alors être engagés.

1.

2.

Afin d'effectuer la reconnaissance de l'ensemble des locaux en un temps minimum, plusieurs binômes peuvent être amenés à travailler sur la même ligne guide. Des ramifications peuvent être installées à partir de la ligne guide principale à l'aide des dispositifs de dérivation.

Le binôme sortant, se colle à la ligne guide et se baisse.

Le binôme entrant contourne le binôme sortant. L'équipier détache sa liaison personnelle sur ordre du chef lorsque celui-ci a en main la ligne guide, derrière le binôme sortant.

L'équipier du binôme entrant rejoint son chef et reconnecte sa liaison personnelle à la ligne guide.

Le binôme prioritaire ne se détache pas de la ligne guide, afin de ne pas perdre de temps. Le binôme sortant du volume est prioritaire sur le binôme entrant. Le binôme de sécurité est toujours prioritaire.

Lors de l'engagement avec la commande, seule la longueur maximale d'engagement diffère, les méthodes restent les mêmes.

La distance maximale d'engagement sera de 40 m à partir du point de pénétration. Le binôme peut se longer sur le tuyau en fonction de la situation. Seul le COS pourra valider un engagement au-delà.

Techniques d'amarrage sur le tuyau

FT 2 RECO

LE COMPTE-RENDU D'UNE RECONNAISSANCE

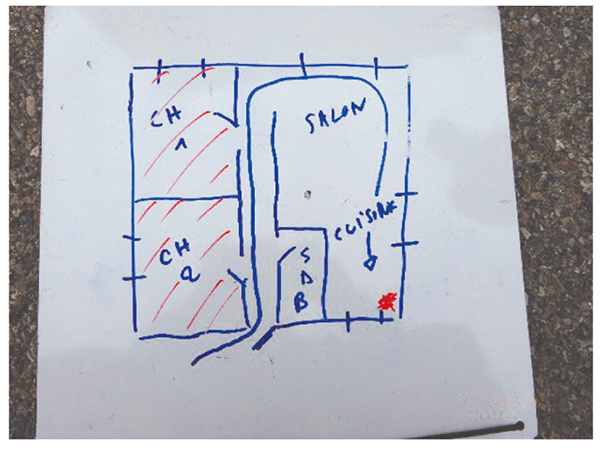

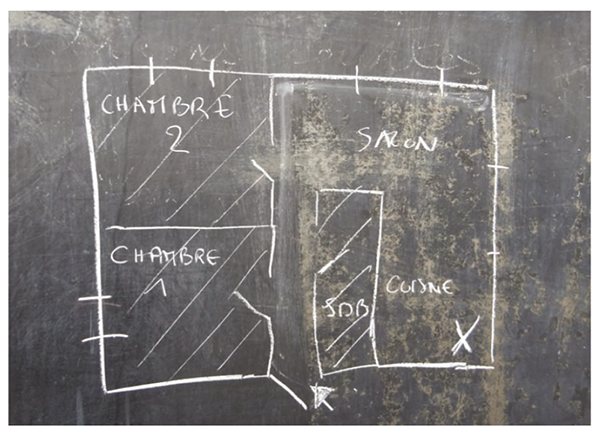

À l'issue d'un retour d'engagement, un compte rendu doit être fait par le binôme au chef d'agrès ou au contrôleur.

Ce compte-rendu, graphique (schéma) et verbal a pour objectif d'expliquer et de clarifier l'ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de la situation.

Dans ce compte rendu, les éléments suivants doivent ressortir :

- les accès (ceux empruntés et ceux possibles) ;

- le parcours emprunté (distance, obstacles, difficultés) ;

- les niveaux concernés et les pièces impactées (zone d'exclusion) ;

- les actions qui ont été menées ;

- les risques liés à la situation.

Pour permettre de retrouver l'ensemble de ces éléments dans un compte-rendu, un modèle peut se présenter sous la forme suivante :

Voici à titre d'exemple un compte rendu de retour d'engagement :

« Nous avons pénétré dans l'appartement totalement enfumé par la porte d'entrée main gauche.

Celle-ci donne sur un couloir long d'environ 6 mètres. Sur les côtés du couloir, Il y a trois pièces,

deux chambres à gauche et une salle de bain à droite. Le couloir donne sur un salon et une cuisine. La superficie totale est d'environ 60 m2.

L'ensemble du volume est enfumé et l'ambiance thermique n'est pas trop importante.

Nous avons procédé à l'extinction du foyer qui se trouve dans la cuisine. Il n'y a plus de risque de propagation.

Je propose de ventiler l'ensemble des pièces, pour permettre le déblai. »

Exemples de schéma

FT 3 RECO

RECONNAISSANCE D'UN IMMEUBLE

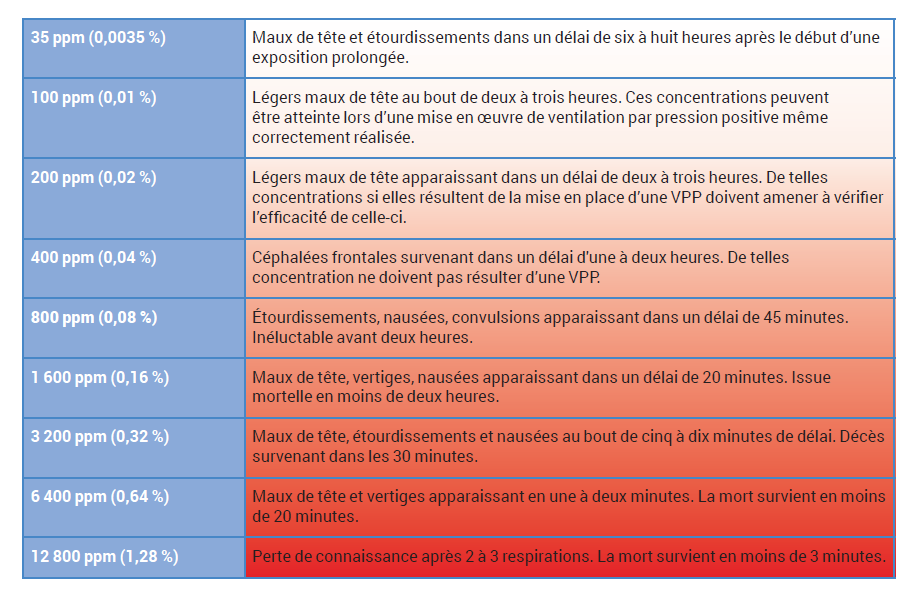

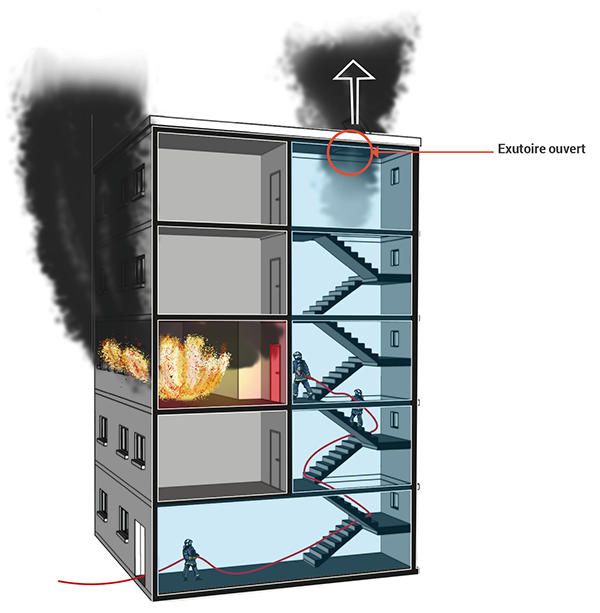

Lors d'une intervention pour feu dans un immeuble en général, le COS fait reconnaître les communications verticales. En fonction de l'ampleur du sinistre, il commande le recensement, l'évacuation ou le confinement des occupants. Afin que cette reconnaissance soit menée à bien, elle doit être faite de manière méthodique en respectant une certaine chronologie.

Ascenseur : le premier réflexe du binôme consiste à s'assurer que l'ascenseur est au rez-de-chaussée et que celui-ci est inoccupé et hors service.

Reconnaissance des niveaux : tous les paliers et parties communes doivent être reconnus et les binômes doivent frapper à tous les appartements en suivant une certaine chronologie :

- niveau concerné par le sinistre ;

- niveau directement supérieur au sinistre ;

- niveau supérieur de l'immeuble ;

- niveaux restant en partant du haut.

Schéma de principe de la chronologie des reconnaissances

Colonne sèche et humide : au fur et à mesure de leur progression dans les étages, les binômes vérifient la fermeture des robinets, de l'étanchéité et de l'intégrité de la colonne.

Ouvrants : sans ordre de la part du chef d'agrès, les binômes veillent à ce que tous les ouvrants donnant sur l'extérieur et toutes les portes palières soient fermés.

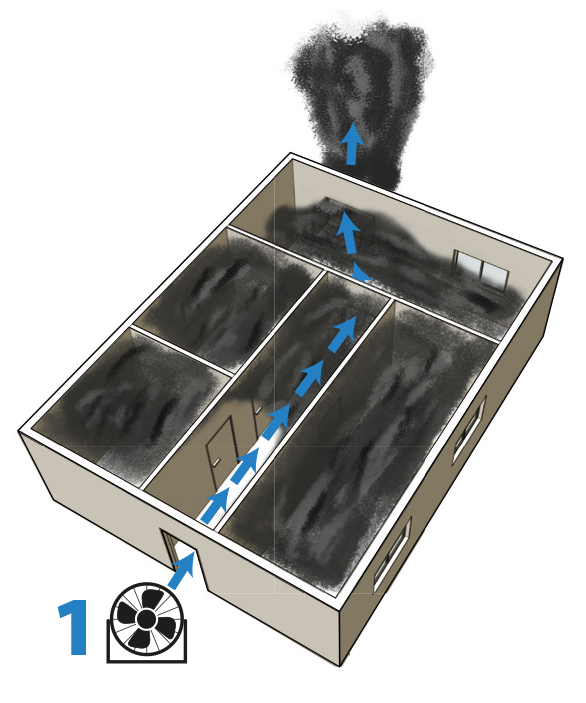

La gestion de la ventilation sur intervention reste de la responsabilité du COS.

FT 4 RECO

LES MÉTHODES DE MARQUAGE

Au fur et à mesure de sa progression, le binôme marque les portes des appartements visités au moyen d'une craie d'écolier uniquement.

-

Si personne ne répond, la porte reste vierge, aucune annotation

n'y est apportée.

-

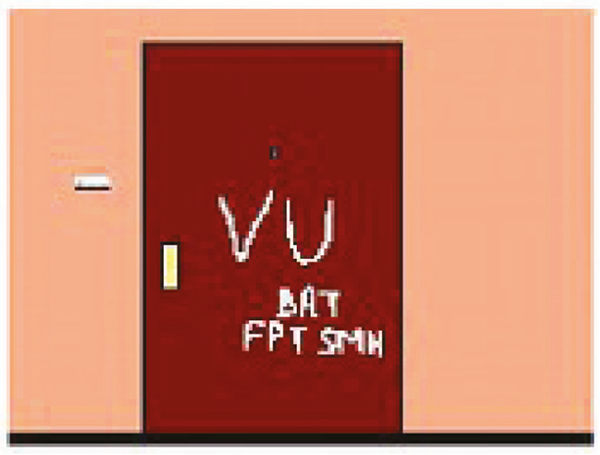

Si l'appartement est occupé, l'annotation « VU » doit être marquée

sur la porte, suivie de l'identifiant du binôme ayant effectué

la reconnaissance « fonction, engin ».

Le binôme consigne toute autre information importante (appartements non visités, nombre de personnes, d'animaux, personnes incommodées par les fumées, enfants en bas âge, asthmatiques, personnes impotentes...) dans un carnet et en rend compte au chef d'agrès si besoin.